„Auf der Suche nach Metaphern für das, was man als Designer, Coder auf Farb-CRTs so tut ist vielleicht die Glasmalerei, die adäquatischste.“ Ein Unbekannter

Bild stammt von Wikipedia

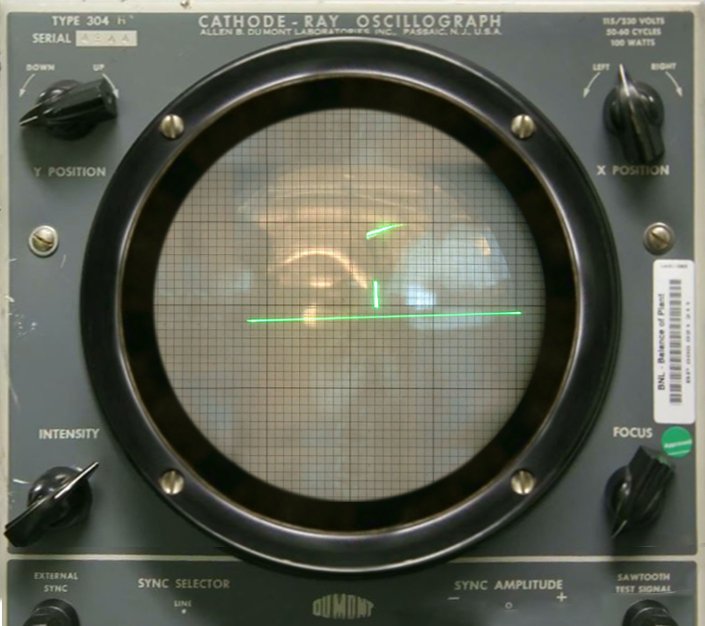

Oszilloskope 1958-200?

Nachdem und während die analogen Displays (Lochkarten, Lineprinter, Plotter) für Mainframes langsam immer Ende entgegenprinteten, entstanden die Display auf Oszilloskopen, nachher bekannter als CRTs (Cathode Raster Tube).

Digitalisiert man den Plotter oder den Lineprinter? Vektorgrafiken oder Rastern, das war hier die grosse Frage. Dahinter aber liegt dieselbe Art Grafiken zu erstellen, nämlich sie mit Licht auf einen flureszierenden Screen zu ‚malen‘. Dieses Malen ist ein wirkliches Malen und auch noch sichtbar in den Vektorscreen, da der ganze Strahl des Lichts manchmal in einen Punkt fällt, etwa bei Asteroids in den Schluss, der (vermutlich) zum Schluss gezeichnet wird.

Dabei fällt der Lichtstrahl wie bei der Glasmalerei durch eine gerasterte Lochkarte (meist) und dann eine Scheibe auf die Netzhaut. Also ähnlich wie bei der Glasmalerei, sogar die Effekte von Glas wie Spiegelungen sind dabei zu finden, da das Glas gebogen war/ist. Dazu kommen Verschmiereffekte und Nachglühen. Dies sind vielleicht dann doch neue Eigenheiten dieses „Materials“.

CRTs (Cathode Raster Tube) – der klassische Fernseh- und Monitorscreen

Die Entscheidung viel dann aber mehrheitlich für die Rasterung aus, da es früh Farbe gab und die Menschheit schon immer die Abbildung des Realen und die Macht der Überschreibung des Analogen liebte. Kurz und gut: Monitore rasterten sehr schnell ihre Welt in den CRTs von oben links nach rechts unten. Welten mit eigenen Ästhetiken.

Mehr dazu auf Wikipedia >

In einer Wikipedia Grafik:

Scanlines und Raster

Damit endet jedoch nicht die Wichtigkeit des Rasterstrahls (der nun gebändigte Kathodenstrahls des Oszilloskopes). Die Kontrolle des Rasterstrahls war weiterhin das Omen, um überhaupt Spiele zu machen. Gerade im Homebereich, wo es billig sein musste und wo der Fernseher die erste Anlaufstelle war und die Games das Fenster rund um das 3h Fernsehprogramms füllen müssten.

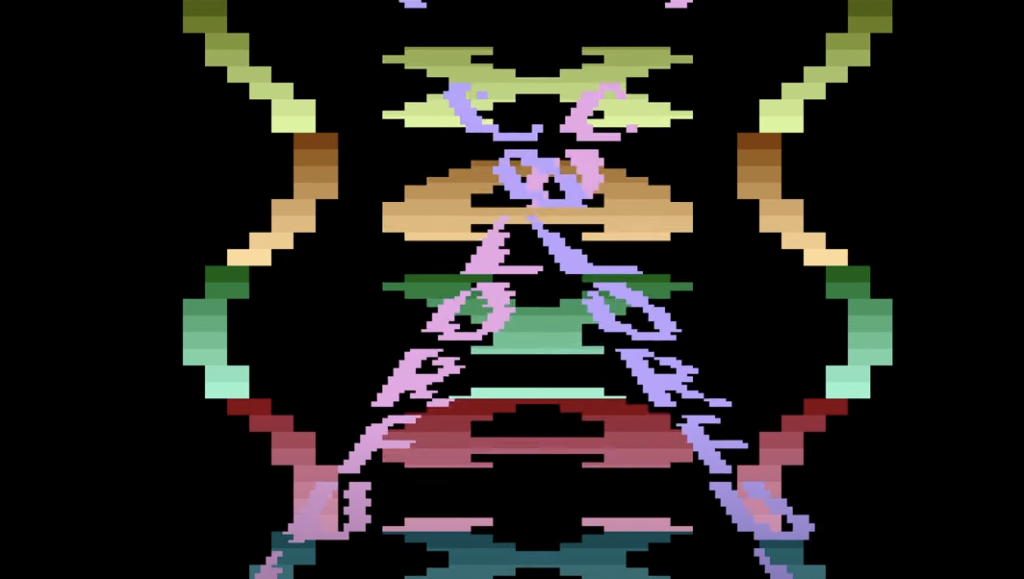

Die Atari 2600-Konsole einst gebaut 1977 um Pong (Zur gleichen Zeit war Fairchild 1976 schon weiter) nach Hause zu bringen, war geradezu die Hölle für Programmierer* in Sachen Beam. Das Programm muss dem Beam folgen (immer testen), um dann zur richtigen Zeit = richtiger Ort die Sprites zu zeichnen. Mehr dazu findet sich hier >

Ein Horror für Entwickler* – da die Mechanik des Spiels in den Zwischenräume dieses Displays ‚gemacht‘ werden musste.

Jay Miner – der Mann hinter Atari 2600, Atari-8bit, Amiga

Der Designer war Jay Miner (Wikipedia zu Jay Miner). Er entwarf den Grafikchip dafür. Das wenig später jemand herausfand, dass der Grafikchip mehr als die 5 Sprites darstellen könnte wegen eines Designfehlers (Multiplexing) verlängerte leider die Laufzeit der VCS bis weit in die 80er Jahre hinein und ist vermultich auch ein Grund für den Videogamecrash in den 80ern.

Interessant daran (wie gesagt, die Fairchild 1976 funktioniert damals schon mit Videoram) ist, dass die ganze Spielmechanik sich letztlich an den Rasterstrahl gebunden war. Dadurch entstanden auch einige Effekte aber auch viele Farbverläufe (Wechsel der Hintergrundfarbe aufgrund des Raster). Diese spiegelten mehr Farben vor als tatsächlich von der Hardware zur Verfügung gestellt.

Aus diesem Grund finden sich sehr viele Atari 2600 Games mit dieser Ästhetik.

Dabei kommt die Technik nicht nur als Hintergrund (Farbverläufte am Himmel oder in Racing Games) zum Einsatz sondern auch in ’normalen‘ Ingamevisuals.

Atari 2600 Demoscene

Besonders gut sichtbar ist dies natürlich in der Atari 2600 Demoscene. Hier lässt sich die Grafik „aufladen“ und die Farben haben keine Codierung wie in Games.

Ästhetik

Die Ästhetik dieser Farbverläufe (Gradienten) wirkt dabei öfters auch einigermassen disharmonisch, da der Rest der Spiele dann eben nicht diese Auflösung an Farben oder Pixeln besitzt. Es ist oft, als scheine da ein Zauberland durch, eine Regenbogenwelt. Meist getarnt als Abend- oder Morgenstimmung.

Die Ästhetik ist doch meist verwirrend, da wir voren viel Detail erwarten und hinten eher weniger Detail und sowohl in der Auflösung (meist gegeben) aber auch eben in den Farben (oft nicht gegeben).

// ToDo: Mehr Vergleiche zu Konsolen und der (Nicht-)Nutzung in anderen Konsolen.

Atari XL/XE

// ToDo: Waren hier Rastereffekte gleich wichtig? Games? Welche Rolle spielt Jay Miner.

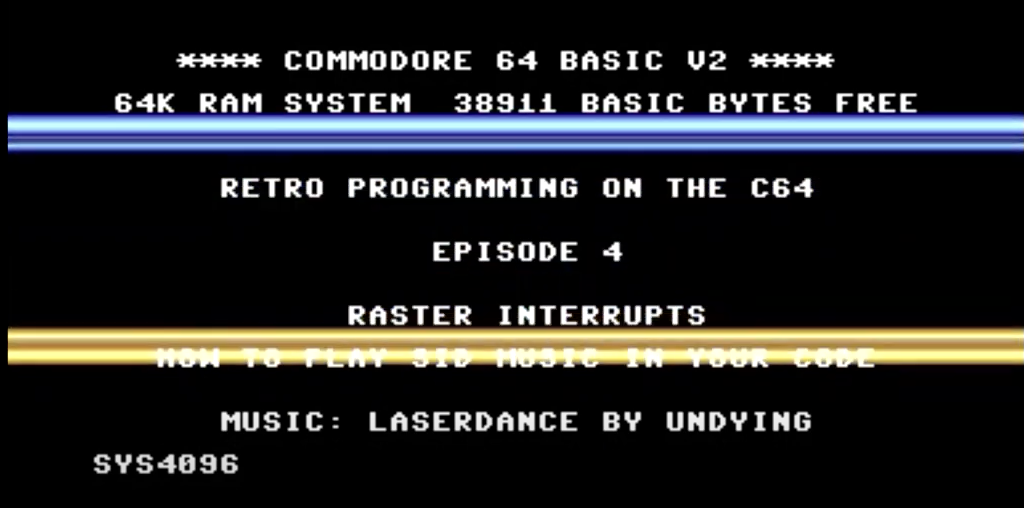

Der Raster und der Rand – Potenz

Viele 8Bit-Computer aber auch Consolen verkleinerten das nutzbare Bild. Dies hat vorallem mit dem gekrümmten Fernsehschirmen zu tun (Verzerrung), wie auch mit der Frage, welchen Ausschnitt sieht man im Screen wirklich.

Hier als Beispiel der Startscreen des C64:

Dadurch wird die Nutzung dieses ungenutzten ‚Freiraums‘ zum Ort des Ausbrechens aus dem Rahmen. Was kann man dort tun, wie weit kann man gehen? Wie lässt sich das Kontrollieren. Und bei diesem „Beherrschen“ des Randes (den Rand überschreiben) kommt erneut der Raster ins Spiel und die Kontrolle des Strahls. Hier im Beispiel einer C64-Demo, das den Strahl nutzt auch den Rahmen zu nutzen. Diese Art der Demos finden sich bis heute, es zeigt sinnbildlich wie man über den Rand hinaus geht und aus der Hardware mehr machen kann, als sie eigentlich sollte.

Raster Interrupts.

Die Maschine des Rasters – der Amiga

Noch radikaler lehnte sich allerdings der Amiga an das Display den CRT-Monitor an. Auch hier war der Tech-Designer Jay Miner am Werk. Die ganze Hardware ist – so könnte man argumentieren – auf das Endausgabegerät und seine Eigenheiten ausgerichtet. Es beginnt damit, dass der Hauptprozessor im (vielfachen)Takt der Grafik läuft – nicht mit 7.4 Mhz. Dazu kommt ein Coprozessor (Customchip – also nur dafür entworfen). An ihn können Aufgaben abgegeen werden. Dieser Customchip besitzt zwar nur 3 Befehle (WAIT, MOVE, SKIP) ist aber dennoch sehr mächtig. Der Hauptprozessor gibt Listen an diesen Copper (CoProzessor), die dieser dann eigenständig verarbeitet. Mit dabei: Warten auf die Scanline Y. Und so setzt sich auf dem Amiga die Ästehtik der Scanlines (neben vielen anderen Tricks aus der Schublade von Jay Miner) weiter fort.

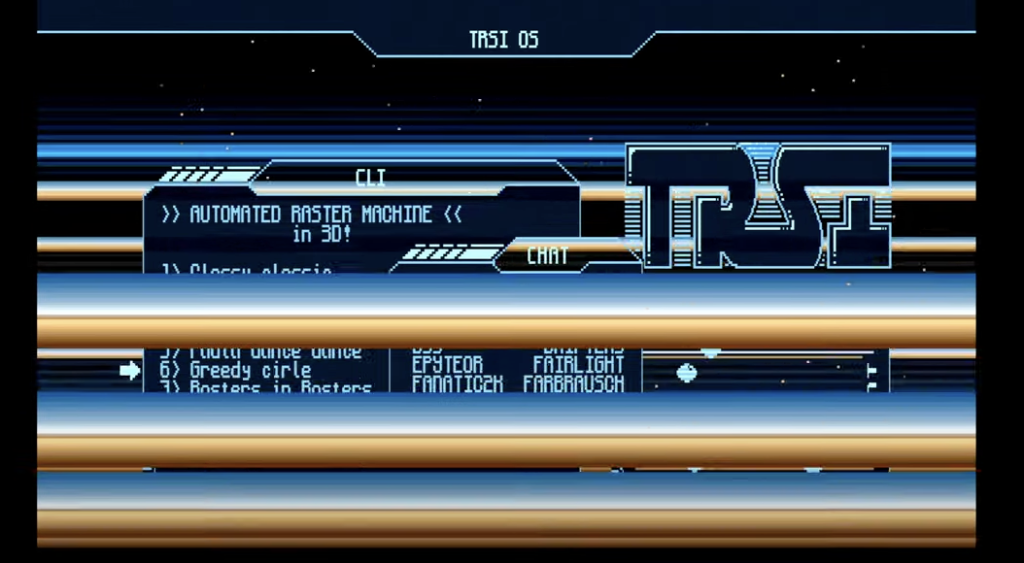

Viele Demos nutzen selbstverständlich Rastereffekte. Dabei werden aus den Rastern auch konkrete Objekte Rollen, Streifen etc. Diese Rasterlinien sind dabei auch vollständig „Programmierung“ zeigen also auch die Macht der Algorithmen (vs Grafiken). Mit wenigen Zeilen füllt sich der gesammte Bildschirm. Mächtigkeit von Code in Action. Die Ewigkeit des Verlaufes unter Kontrolle.

https://youtu.be/mj9SIRTCehk?si=2yMYoG94N98Rm0K9

Das Resultat wiederum viele Effekte mit Verläufen auch in Games. Ein Bespiel dazu: Shadow of the Beast.

Dabei ist die Ästhetik bis heute interessant, da die Wirkung sehr seltsam ist. Es verleiht meist den Grafiken etwas „Fantasie“ oder Märchenhaftes. Die Grafik soll vermutlich auch 3-Dimensionalität erzeugen nach hinten (Zusammen mit dem Parallax-Effekt), wirkt dann aber doch eher als verflächend für den Vordergrund.

Schweizer Bezug

Einige der Schweizer Spiele – nicht besonders verwunderlich auch beim Betätigungsfeld der Schweizer Gamesignszene der Homecomputerzeit in der Demoszene – bedient sich natürlich dieser Rastereffekte und deren Ästehtik des Verlaufs / Gradienten.

// ToDo: Grafiker* befragen: Warum? Was war beabsichtigt? Welche Wirkung sollte erzielt werden?

Raster heute?

Spielen Rastereffekte heute noch eine Rolle, nachdem die CRTs von Flachbildschirmen abgelöst wurden und die Ränder de facto verschwunden sind?

// ToDo: Genauer hinschauen.

// ToDo: Fang den Beam – die Pointers und Schiessspiele

Malen mit Reflektion

Eine andere Möglichkeit ist natürlich mit Reflektionen und Licht zu arbeiten. Angefangen beim Höhlengleichnis von Plato bis zu Laser-Projektoren. Gerade bei Lasern sind ähnlich interessante Phänomene in der Rezeption zu beobachten wie bei CRT. Allerdings fallen hier die Lichtstrahlen nicht direkt ins Auge sondern werden – hoffentlich fürs Auge – reflektiert.

Weiterer Interessanter Querverweis (Dave) Painting with Light im Zusammenhang mit dem Film.

https://dn790003.ca.archive.org/0/items/Painting_With_Light/Painting_With_Light.pdf

// Todo: Einbauen des Filmansatzes