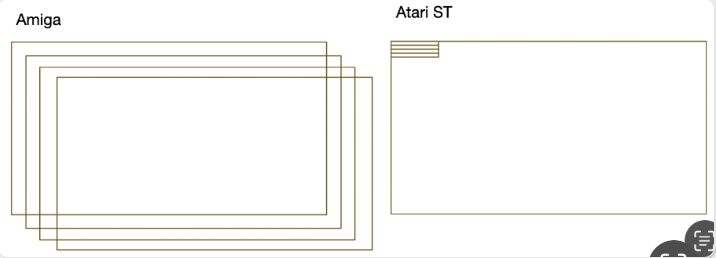

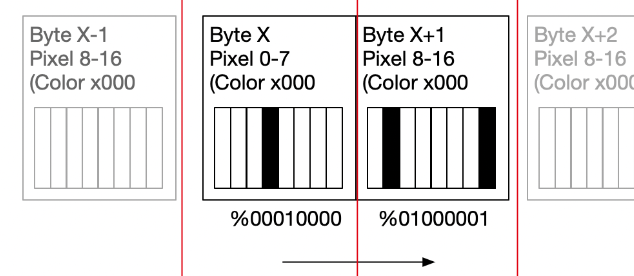

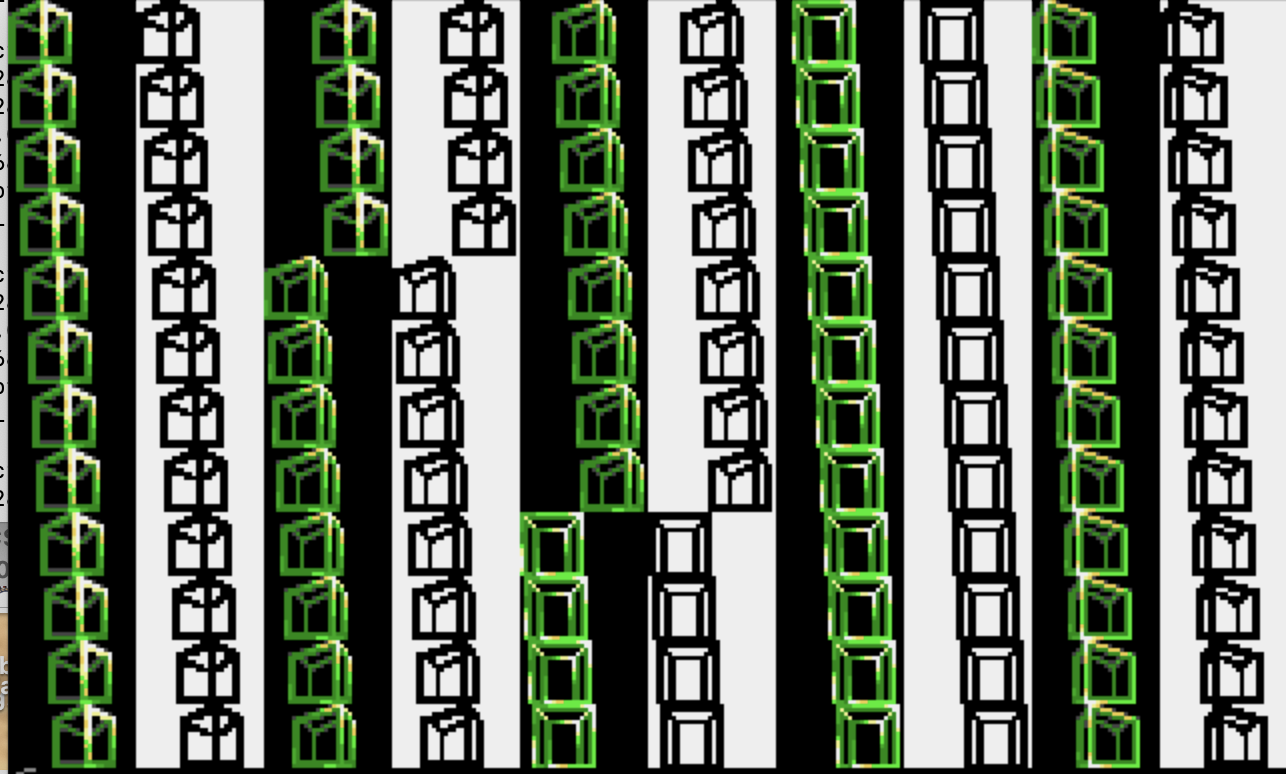

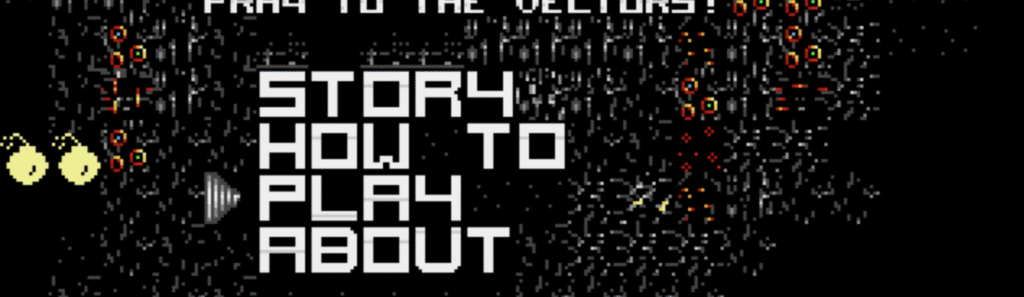

Ein Crackintro (das Template wurde mehrfach verwendet) die beindruckend war – allerdings ‚bessassen‘ wir genau dieses gecrackte Spiel mit diesem Intro. Gab es hier zeigte schon sehr früh (nach dem „hässlichen“ Introscreen, der scrollt!) was mit dem Atari ST möglich war. Im Hauptscreen sind das Effekt über den Bildschirmrand hinaus – Rastereffekte und ein Logo, das transparent ist (Analyse heute: vermutlich ein geschickte Nutzung der Bitplanes ). Dann ein bisschen Coloreffekte im „Produly Present: BUBBLE BOBBLE) und dann unten ebenfalls eine transparente (auf Hintergrund) Scrollschrift. Interessanterweise wurde hier ein Tile basierter Hintergrund genutzt (Vermutlich 4 Farben also 2 Bitplanes dadurch alles andere in den 4 Farben darüber).

TEX war interessant, weil sie danach auch in der Demoscene gross wurden mit Demos, die viel ’nicht Mögliches‘ zeigten. Das Akronym war ausgeschrieben dann auch das, was sie zeigten: Ausnahmen. Dabei spielt auch eine Rolle, das Exception damals natürlich auch für Rastereffekte und technische Exceptions stand.

Zusätztlich wurde die Gruppe – an ihr sieht nichts europäisch aus – es scheinen aber alles Deutsche gewesen zu sein (und ab und zu Leute aus der Schweiz?) – auch in Magazinen wie ATARI ST ihr Knowhow weitergaben. Dies war allerdings für mich nicht wirklich nachvollziehbar im Sinne von anwendbar.

Mehr zu den „Werken“ von TEX – The Exceptions

Aus heutiger Perspektive setzen diese Gruppen natürlich nur fort, was schon längst auf anderen Computersystemen genutzt wurde (wie das genaue Nutzen von Taktzyklen etc). Das war aber für meine eigene Digitalisierung irrelevant, weil ich mit dem Atari ST eingestiegen war und alles davor Geschichte war. Hier GUI da … CLI – Vergangenheit.