René Bauer

// Orginal: Elite, 1984

Was kann man lernen, wenn man ein bestehendes Game zeichnet? Was passiert, wenn man ein Spiel aus seiner Interaktivität holt und festsetzt. Welche Erkenntnisse lassen sich daraus auf das Spiel ziehen? Welche Erkentnisse sind spezfisch für bestimmte Spiele? Dabei scheint klar: Nimmt man kulturelle Artefakte und setzt sie in eine andere Umgebung, so re- und deterritorialisiert man sie und dadurch kann man einen kurzen Moment in die Konstruktion eines kulturellen Gegenstandes sehen, auf seine Regeln und Gesetzmässigkeiten. Ob man damit was anfangen kann, ist dann eine andere Frage. Hier soll das mittels Zeichnen passieren.

Vorausgeschickt muss hier werden, dass der Zeichnungsstil nicht extra für diese Methode entwickelt wurde, sondern schon vorher existiert. Er wurde lediglich hier angewendet.

Methode

Im Folgenden wurde in einem Experiment versucht Spiele mit Farbstift zu zeichnen. In einem ersten Schritt wurde versucht das Spielgeschehen in eine Strichzeichnung zu transponieren. Dabei wurde absichtlich mit der nicht bevorzugten Hand gezeichnet. Anschliessend wurden mit den jeweiligen Erkenntnissen versucht, das Farbstiftbild weiter anzureichern mit dem Fehlenden. Dabei ging es natürlich auch um die Frage: Was fehlt denn zum Spielerlebnis?

Abfolge:

- Auswahl Bild oder Bildfolge

- Zeichnen des Stills mit Outlines, anschliessendes Verstärken der Outlines

- Einbau der fehlenden Aspekte (HIntergrund, Darstellung)

Ein Ergebnis wäre das oben stehende oder das nachfolgende Bild (Elite 1984) oder das Nachfolgende. Es ist inspiriert von einem Still von Missile Command. Mehr zum Spiel hier: Even Missile Command Tells a Story. Selbstverständlich wurde versucht als Vorlage ein Bild aus einem Videocapturing zu lokalisieren, das irgendwie für das Spiel und seine Spielmechanik steht oder von etwas, was das Spiel von anderen Spielen unterscheidet. Dabei ist ein Bild nie nur die Umsetzung exakt dieses Screenshots.

Es ging also darum eher, ein mentales Bilder der Spielmechanik während des Spiels zu vermitteln als eine 1:1 Kopie des Displays. Anders gesagt: Wie kann die Spielmechanik erfahrbar gemacht werden. Es handelt sich dabei um eine Ähnliche Fragestellung wie auch beim Comic im Verhältnis zum Film ab den 60er Jahren. Nur geht es hier um interaktive Spiele mit Spielmechaniken.

Das Spiel spielen als Zeichnen bis zur Zeichnung

Zeichnet man ein Game – wird einem wie beim PaperPrototyping oder der experimentellen Archäologie auch Dinge bewusst, die sonst verborgen blieben, einfach, weil man sich damit intensiv beschäftigen muss.

So wird etwa sofort klar, worauf sich der Spieler konzentriert, etwa den Avatar und das drum herum. Der Fokus in Games wird klarer. All dies wird natürlich beim Zeichnen einer Spielszene viel präsenter. Dadurch werden dann aus Pixeln Zentimeter und ein Auschschnitt zur A3 Szene. Das Zeichnen bläht geradezu die kleinen Pixel auf und macht Details wieder wichtig.

Es verschwindet darob oft auch der grosse Überblick der Macromechanik zugunsten der Micromechanik des Kleinen aktuellen. So wird etwa die Bedrohungslage (falls vorhanden) des Spielers viel wahrnehmbarer. Die Frage, was spielt sich da ab und was sind die Handlungsmöglichkeiten. Auch führt das Zeichnen eines Spiels schnell tief hinein in die Gestaltung der Avatar und NPCS, wie sehen die wirklich aus. Warum sehen sie so aus, wie sie aussehen? Wie stehen sie im Ganzen. Die Frage nach den kleinen Gestaltungen statt den Grossen Würfen.

All dies kommt kombiniert mit dem Hinsehen müssen, dem sich Beschäftigen müssen. Im „Abzeichnen“ wird das visuelle Regelwerk erneut erstellt, aktualisiert in einem anderen Medium. Und das selbstverständlich auch über die Zeit von verchiedenen Bildern. Das Spiel wird neu rekonstruiert, jenseits von etwa 160×200 (8Bit) oder 320×200 Pixeln (16Bit)

Verstärkt wird im Nachfolgenden auch, dass beim genutzten Zeichnungsstil nicht die klassischen Farben der Spiel verwendet wurden sondern lediglich mit einem Farbstiftset gearbeitet wurde und fast nie die Farbe des Spiels verwendet wurde. Dadurch verfremdet sich die Erfahrung der Zeichnungen zusätzlich,

Missile Command

Beim Spiel von Missile Command fällt beim Zeichnen sofort auf (wie bei den meisten 8Bit Spielen), dass es viele grosse unbespielte Flächen gibt meist ist es der schwarze Hintergrund. Die Spiele sind auch meist flach, es gibt zu wenig Farbe für die Simulation von handgerendertem 3D.

Dieser ist als Still / stillstehendes Bild unbewegt und dadurch ist die Krassheit der Story und der Spielmechanik nicht visuell erlebbar (der Ton fehlt sowieso). Und genau dies fehlt im konkreten Ingame-Screen etwa von Missile Command. Also wurde diese schwarze – heute fast unerträgliche – Fläche aufgefüllt mit Spielszenen. Das im Moment Nicht-Wichtig wurde damit aufgefüllt mit der Tragik des Spiels, der Vergangenheit oder der Zukunft im Spiel. Dadurch wird der Wahn hinter dem Spiel erlebbar. Durch die Fortschreibung der Bewegung, der Handlung wird das Kriegsgeschehen wie ein Nachleuchten darunter gemalt und macht die Spielmechanik, die nur Bilder sind nachträglich erfahrbar.

Das Spiel erhält auch automatisch durch seine ‚Verzeichnifizierung‘ wieder mehr von seiner Kriegsästhetik zurück, wird wieder konkreter fassbar in all seinem Schrecken. Es wird quasi im Bild wieder zum Teil des heutigen Krieges etwa in der Ukraine. Gerade auch die Thematik von Tennis4Two gebaut aus Bestandteilen für Interkontinentalabfangaktionen wird wieder greifbar.

Game: Das in Raum und Zeit kontrollierte Display

Konkreter könnte man sagen: Zu Digitale Games gehört es, dass sie auch ein Display über eine Zeit kontrollieren. Dabei steht ihnen die fast vollständige Kontrolle zur Verfügung. Aus diesem Grund ändern Games auch permanent ihr Aussehen, ihren Zustand (vgl. dazu auch Beleuchtung bis heute in Flipperkästen zur Zustandsdarstellung).

Dies ist eine Tatsäche, die banal klingt, aber sich dadurch äussert, dass Screenshots von Spielen eben nur einen Eindruck hinterlassen und der ist meist „fade“ und unaufgeregt ist im Gegensatz zum Film oder dem konkreten Spielerlebnis.

Viele 80er Jahre Games – viele grosse Flächen und damit viel schwarzer „Hintergrund“ als Projektionsfläche

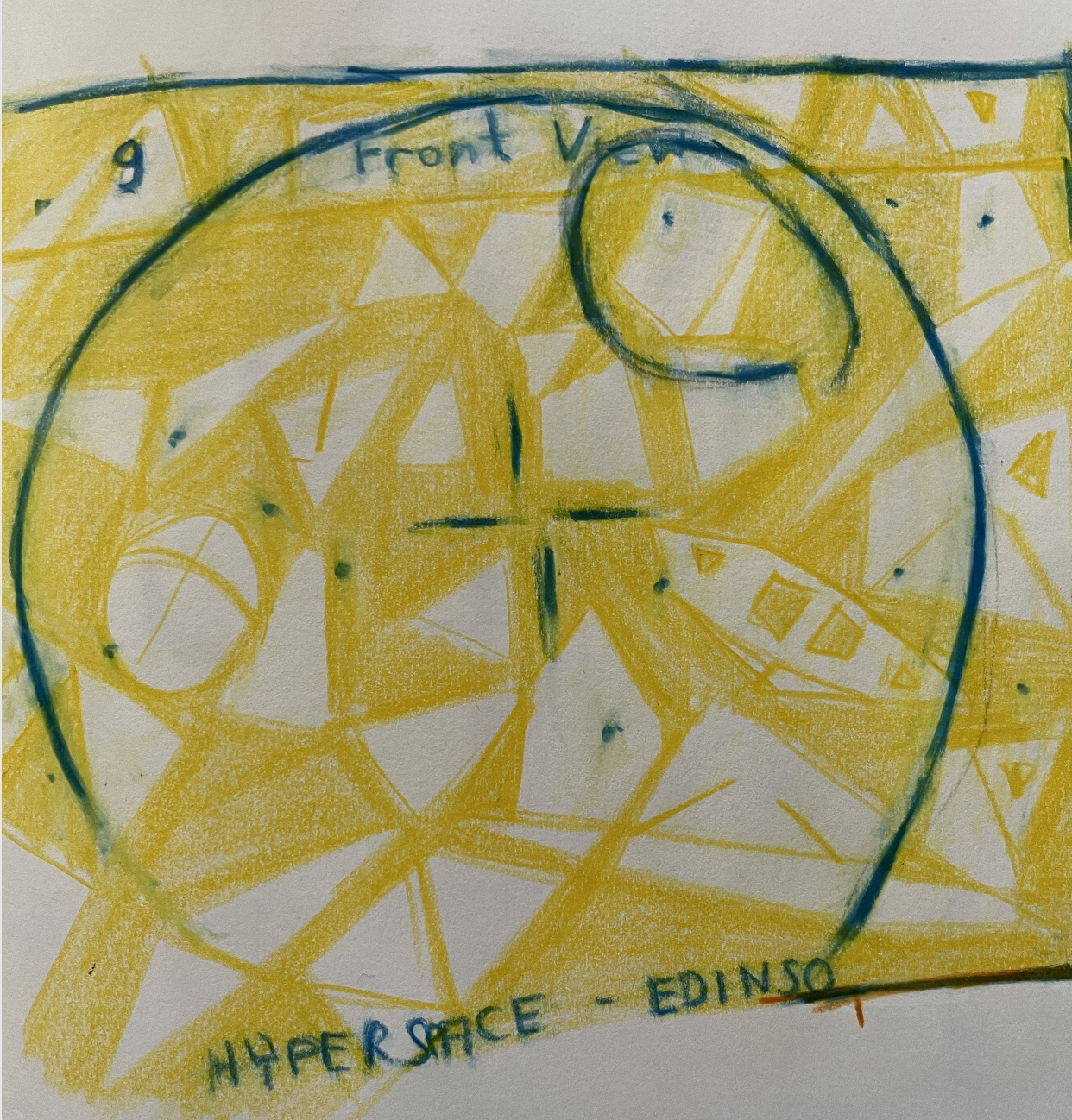

Die Methode funktioniert in den 8Bit Games wirklich gut – wie etwa auch bei Elite 1984, einem 3d-Wireframe-Game. Die IngameScreen sind festgesetzt – auf ihnen passiert nicht viel. Das Spiel hingeben ist in jeder Situation nicht nur durch Sprites anders sondern total. Auch das fällt beim Zeichnen auf. Das Spiel ist in dem Moment eben ein Bild, das irgendwohin gehen kann.

Im Folgenden sieht man einen Planeten, den man anfliegt. Aber wie, was und wie die Animation ist, lässt sich nur erahnen. Prinzipiell ist es ein langweiliges Bild, weil es eigentlich nur im Game und dem Spielen, Sinn ergibt – Teil einer Narration und hier auch Kontrolle ist. Denn 3D-Games leben in der Bewegung, in der Darstellung von Raum. In diesem Beispiel wurde nach dieser Erkenntnis ebenfalls der viele schwarze Hintergrund – diese Fläche – durch Szenen aus dem Spiel selbst – ebenfalls als Hintergrund – ersetzt. Dadurch entsteht wiederum eine Ahnung von der Hektik des Spiels.

Elite, BBC Micro, 1984

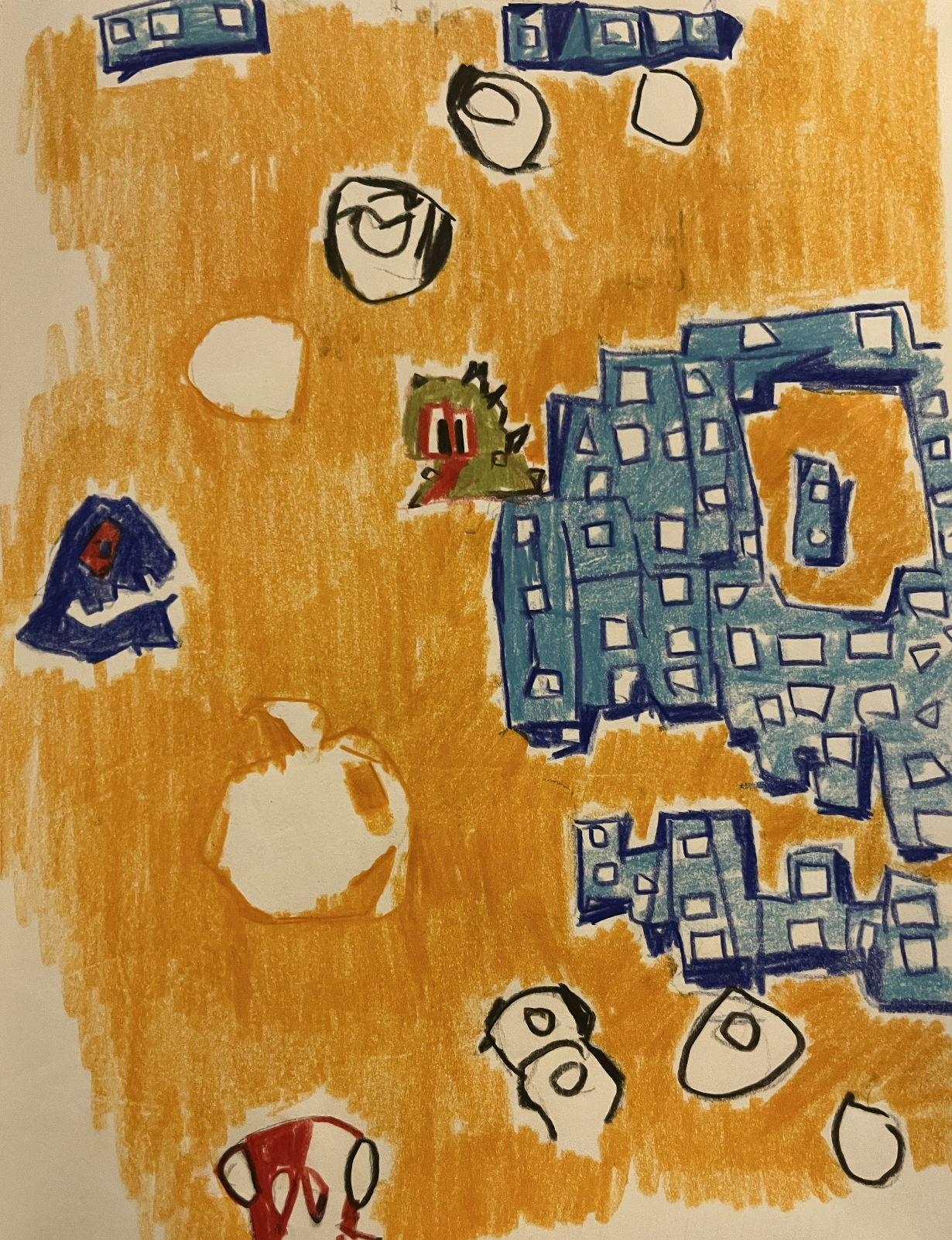

Bubble Bobble, 1986

Bubble Bobble hat beides eine dunklen Hintergrund und davor die Sprites und die Plattformen. Dadurch representiert es viele Spiele jener Zeit. Zeichnet man diese Plattformen wird schnell klar, wie unindividuell diese sind. Wie alles Copy & Past ist im Land der Tilebasierten Games. Es entstehen so viele verschiedene Arten derselben im Digitalen eintönigen Plattformen. Dadurch bekommen sie je eine eigene Identität und lassen die IngameScreens seltsam unindividuell zurück, fast schon abstrakt. Vielleicht liegt darin die Abstraktheit digialer Spiele in ihrer Kopie von Gegenständen und damit Visuellem. Damit lassen sich auch hier Moment einbetten. Noch viel krasser wird es bei den Figuren, diese beginnen zwangsläufig zu leben, wenn sie aus ihrem 320×200 Pixeln Rastern gerissen werden und wenn dieselben Gegner verschieden sind, obwohl sie eigentlich nur Kopien sind. Aus der digitalen Kopie wird auf dem Papier wieder eine individuelle Kopie. Und natürlich wird aus dem klinisch abstrakten Hintergrund wie bei den anderen gezeichneten Spielena uch wieder eine lebende ‚Welt‘. Im Folgenden wurde die Fläche auch nicht durchgehen gezeichnet sondern absichtlich nicht bis zu den Gamerelevaten Objekten geführt, dadurch wird – wie im Spiel – der Vorder- (wichtig) Hintergrund (unwichtig) auseinander dividiert. Auch die im Orginal nicht so richtigen Grossmonster aus Architektur werden dadurch auch viel ‚lebendiger‘ im Sinne von individualistischer.

Als Captured Film

Alles überschreibende Welten – 16Bit + oder das Ende der einfarbigen Flächen

Ab den 16Bit Welten gibt es keine Freiraum mehr im Hintergrund. Alles wird überschrieben. Hier sind alle freien unbestimmten Flächen verschwunden. Das Spiel ist bis zu seinen Rändern ausgestaltet. Immer noch mit Tiles und wiederholbar aber dennoch ausgestaltet und das benötigt natürlich viel mehr Arbeit beim Anfertigen von Zeichnungen.

Hier stellen sich dann die Fragen, was passiert, wenn alles ausgestaltet ist. Was heisst da auch für den Spieler. Hier ist nicht mehr klar, was ist wichtig und was ist nicht. Das Ganze Spielfeld wird auf einmal wichtig. In der Semiose gibt es keine leeren (Projektions-)Flächen mehr. Dadurch verliert sich auch ein bisschen die Spuren des Nachleuchtens der Oscilloscope und deren Nachfolgern der CRT-Screens, weil alles direkt überschrieben wird. Hier kann sich fast nichts mehr einbrennen, es gibt keine Nachbilder mehr.

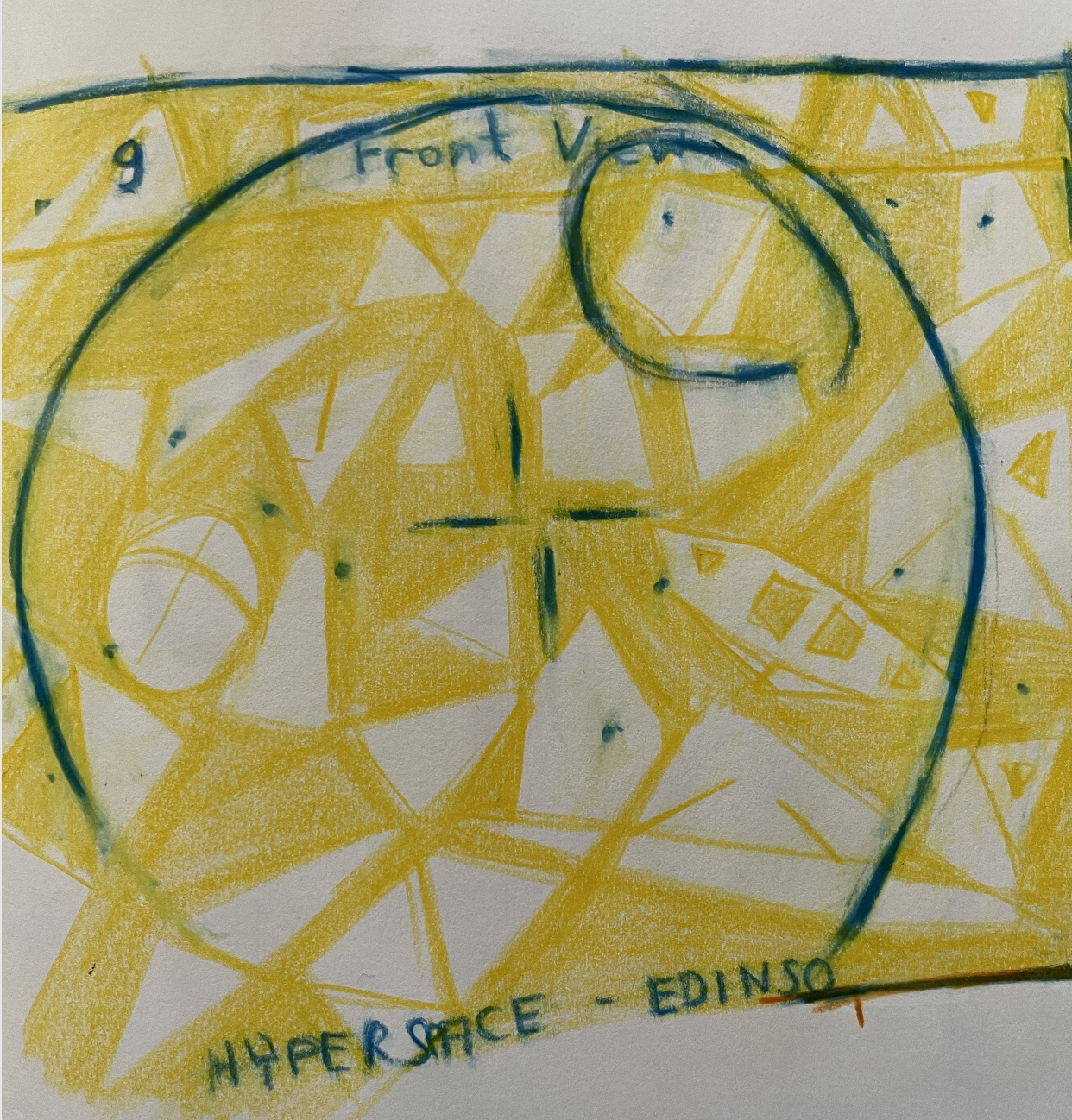

Tiger Heil, Arcade, 1985

Bei TigerHeli wurde klar, dass der Avatar und der auch die GameObjekte sich verändern durch die Zeichnung. Sie werden handelbarer und sie sind weniger Kopien wie im Orginalgame. Dadurch wird einmal mehr beim Zeichnen klar: Hier handelt sich tatsächlich um kopierte Grafik im digitalen Sinn. Die Objekte werden aus ihrer Kopiertheit gerissen und zu ‚Einzelindividuuen“ ohne ihre Bedeutung bei der Semiose zu verlieren. Der Grafikstil unterstreicht dabei natürlich auch das Spiel selbst, wo man fliegend auf einer Oberfläche durch die Welt fliegt. Allein der Schatten generiert ein „Vorne“.

Tiger Heli im Action. Mehr zu TigerHeli auch hier TigerHeli, Arcade, 1985 oder der Wald (aus abstrakten Flächen)>

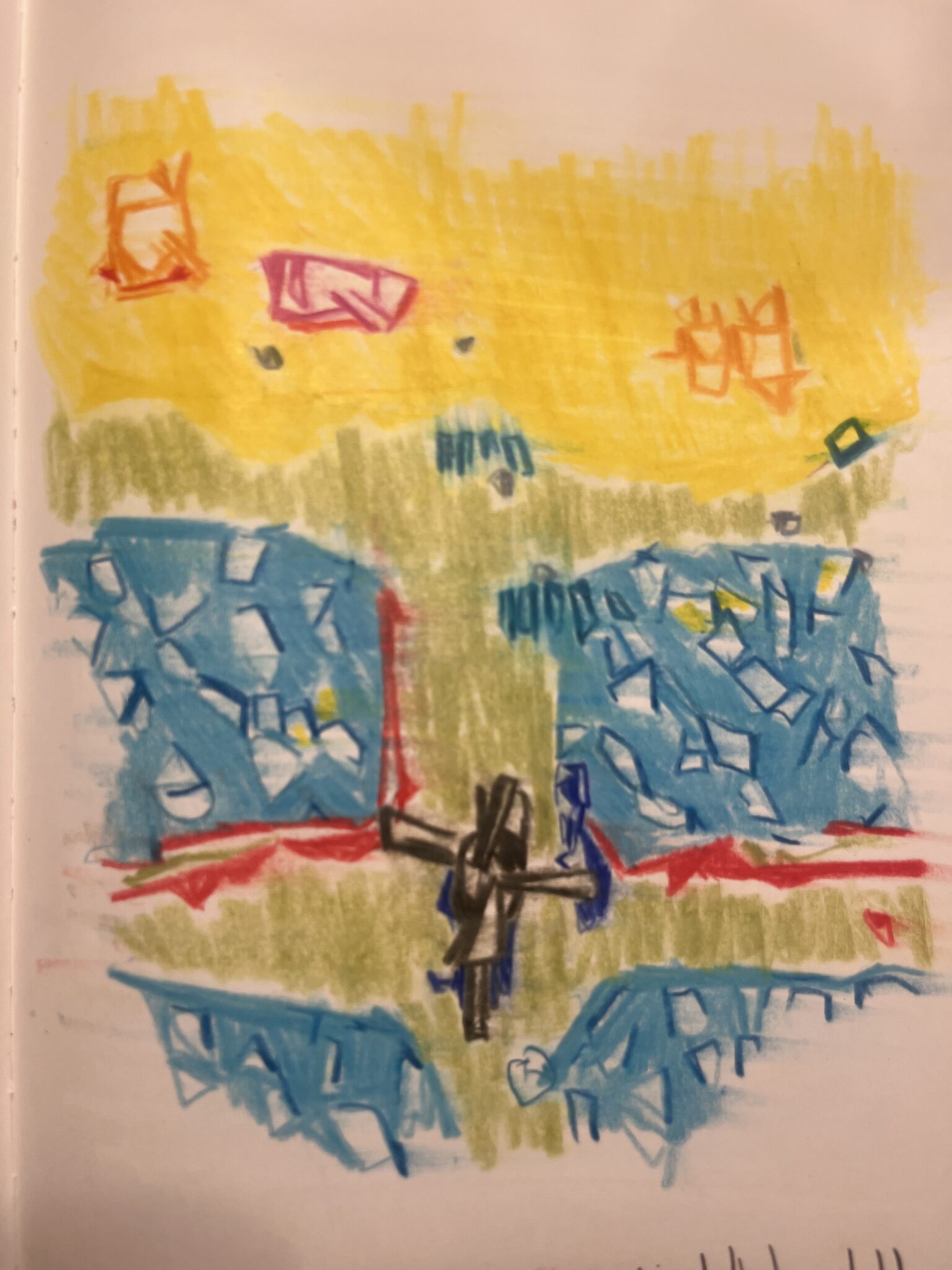

Xenon 2, Atari ST/Amiga, 1989

Wobei die Spiel auch visuell immer komplexer werden und eine Dechiffierung auch immer komplexer wird trotz Designrules oder Farb- und Formcodierungen. Im folgenden wurde die Strukturierung herausgearbeitet und mit welchen Formen gearbeitet wurde.

Jeder Screen eine neue 3D-Zeichnung – kein Kopieren von Inhalt mehr

Noch radikaler wird es mit den 3D-Spielen (Drahtgittermodellen Elite und den planaren Polygonwelten). Hier wird technisch auch kein Videoram mehr kopiert, hier wird für jeden Screen alles neu erstellt – jedesmal mit einer Perspektive (Camerasicht). Hier werden keine Tiiles mehr benutzt zur Konstruktion der Welt sondern 3D-Modelle. Hier erscheint die Technikhaftigkeit indem es viele Kanten und grobe 3D-Modelle gibt – aber auch diese werden feiner. Hier wird alles immer ganz neu gezeichnet. Jedes Ingamebild verschwindet beim Nächsten nicht nur technisch sondern auch inhaltlich. Hier wird letztlich alles „Virtuell“ und es verschwinden erneut alle Projektionsflächen zugunsten von Texturen. Dabei wurde im Folgenden nun eher der Eindruck der Spiele herausgearbeitet, das was die Games bestimmt – eine darunterliegende Polygonwelt.

Wipeout, Playstation, 1995

Wipeout war ein radikales Rennspiel in der Zukunft mit Extras wie Waffen. Im Vordergrund stand aber schon die Mechanik der Optimierung. Dabei war das Sterben fast schon ein traumatisches Erlebnis der Screen schüttelte sehr zufallsmässig. In der Zeichnung sieht man etwa die Ausrichtung des Spiels nach vorne, in die nächste Kurve.

Battle Area Toshinden, Playstation, 1995

Battle Area toshinden stammt aus dem Jahr 1995 und dreht sich permanent. Hier kann auch ausgewichen in den Raum werden. Das Wahrnehmbare wird bei soviel 3D fast schon wieder reduziert und so sieht auch die Grafik aus, sie reduziert auf das Wichtigste.

Das Spiel in Action dazu als – ebenfalls uninteraktiv – Film.

Fazit

Prinzipiell ist die Methode des „Zeichnens von Ingame-Screenshots“ interessant – auch im Prozess und führt zu neuen oder besser gesagt, fundierteren Erkenntnissen.