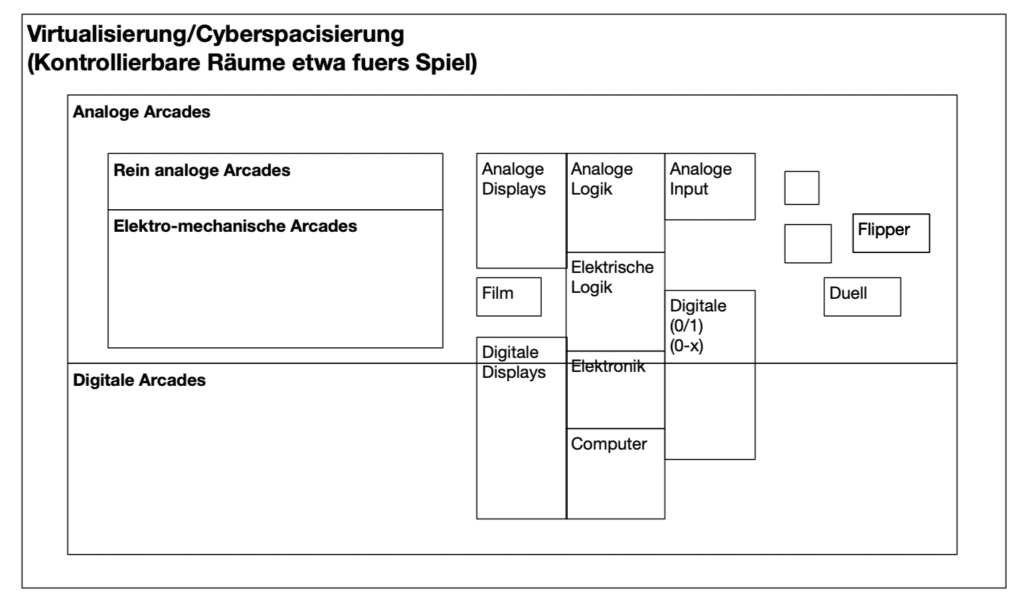

Letztlich ist die Digitalisierung nur eine Untermenge eines viel grösseren gesellschaftlich technologischen Prozesses: Der Virtualisierung oder Cyberspacisierung. Dabei geht es nicht nur darum, Dinge zu virtualisieren sondern auch neue Dinge zu ermöglichen. Dies wird gerade anhand des GameDesigns und der Spielgeschichte deutlich. In diesem Bereich geht es letztlich endlich auch um Kontrolle und kontrollierbare Spaces. Also Spaces, die man nutzen kann, um Spiele zu entwickeln und produzieren. Optional ist ja Interaktion immer dabei in Games. Dabei sind die Spiele natuerlich nur ein Teil des Trends. Dieser Trend lässt sich auf einer Metaebene so zusammenfassen: Mehr Kontrolle und dies erreicht man am einfachsten durch kontrollierbare Regeln. Damit setzt sich eine Bestrebung fort von Sklaven bis zur Digitalisierung bis hin zu Tools wie AI (wobei kontrollierbaren Regeln hier gerade nur die Trainingsdaten sind – Kybernetik pur) und etwa GenEditing.

Im Gamedesign passiert die Variation (die technologisch neuen Spiele kommen hinzu) schon sehr frueh mit den analogen (elektromechanischen) Arcades und davon gab es viele: Siehe ElectroMechanicalArcades – von der Elektronik (ab 1972) überschriebene Spielwelten >

Aus heutiger Perspektive vergisst man diesen Grosstrend, weil zu sehr die Digitalisierung im Vordergrund steht und alles nur im Rahmen der Digitalisierung gesehen wird, dabei zeigt gerade die Entwicklung der Spielewelten, dass viel mehr da war, ueberschrieben wird (The medium is the message) und vieles weiterhin existiert. Die ‚Verluste‘ dieser Virtualisierungen werden dabei wenig bis gar nicht diskutiert. Es geht ja um Kontrolle und damit verlagert man den Diskurs in diesen neuen Space. Radikal kommt bei den rein virtuellen Games hinzu, dass sie fast keinen analogen Space mehr benuetzen und darum auch nicht um diesen Kaempfen muessen. Der Nachteil ist auch bekannt: keine wirkliche Anerkennung als Kulturgut.