Die klassischen Massenmedien haben als Inhalt die Welt und bringen die Welt dann über Papier/Radio/Fernsehwellen nach Hause. Die Welt wird vereinfacht gesagt gequetscht. Ausgangsbasis bleibt aber weiterhin die analoge Welt. Anders gesagt: Die Medien mögen die Schatten in Platos Höhle sein, aber es gibt ein dahinter, eine analoge Welt.

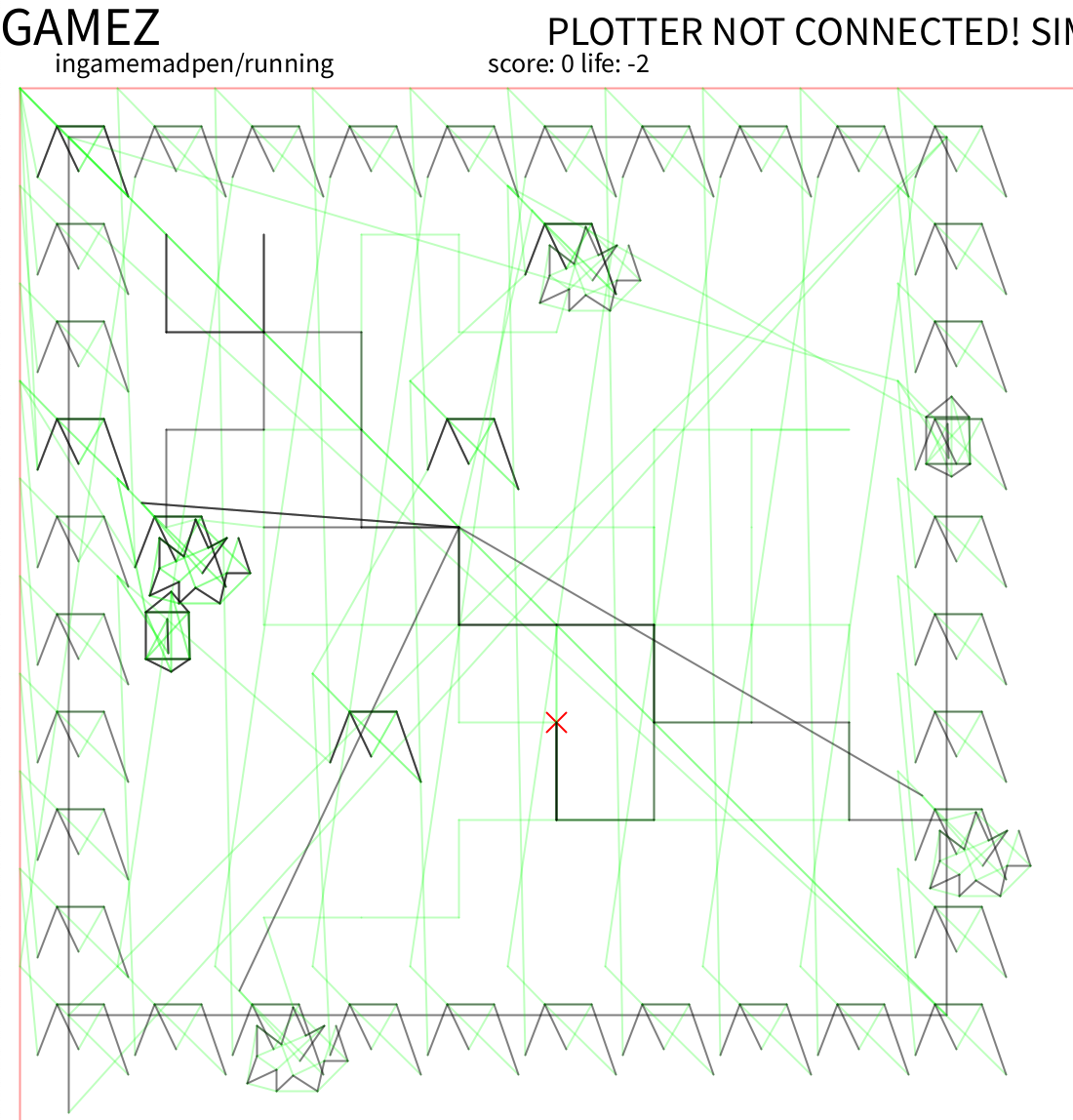

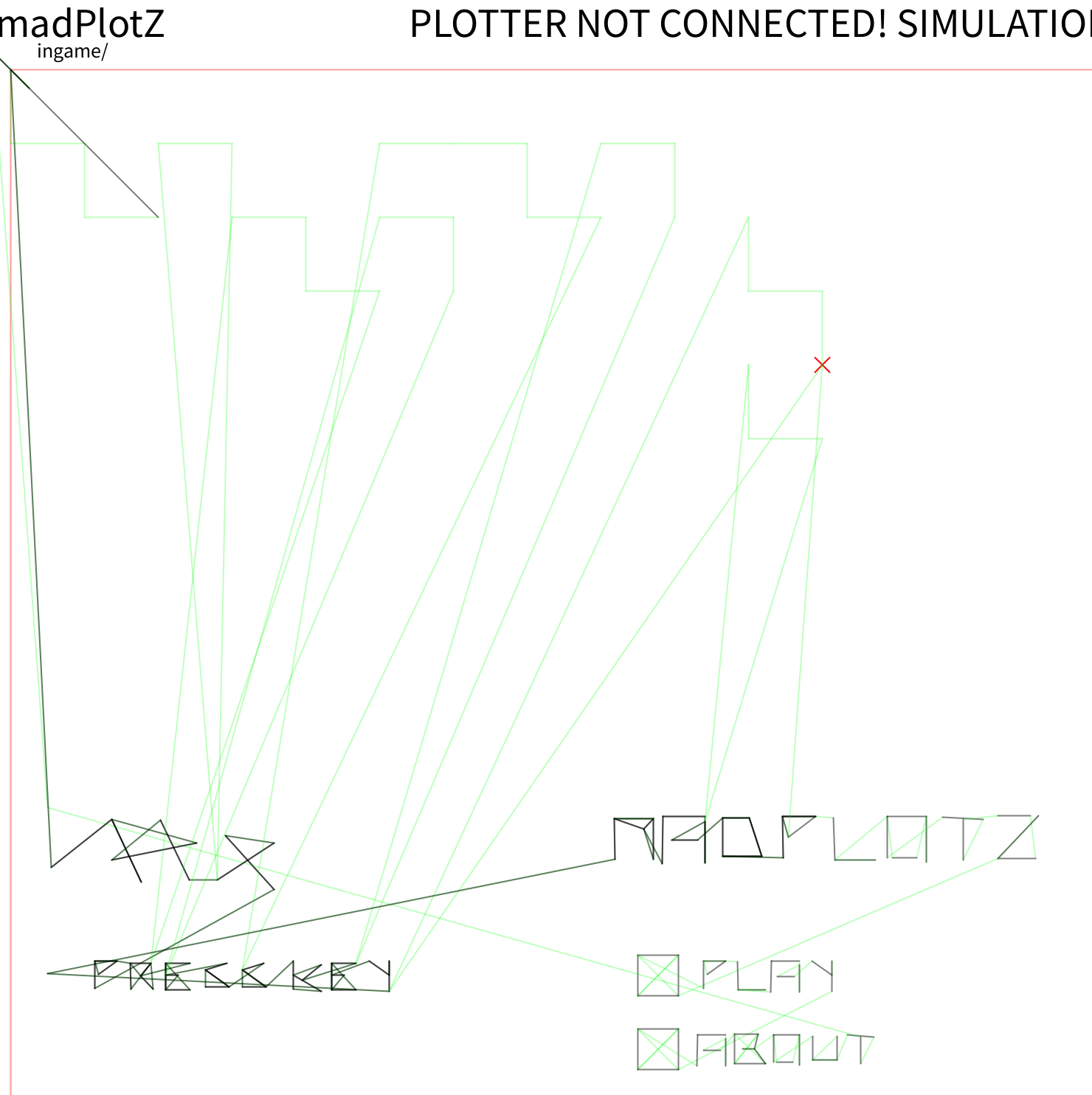

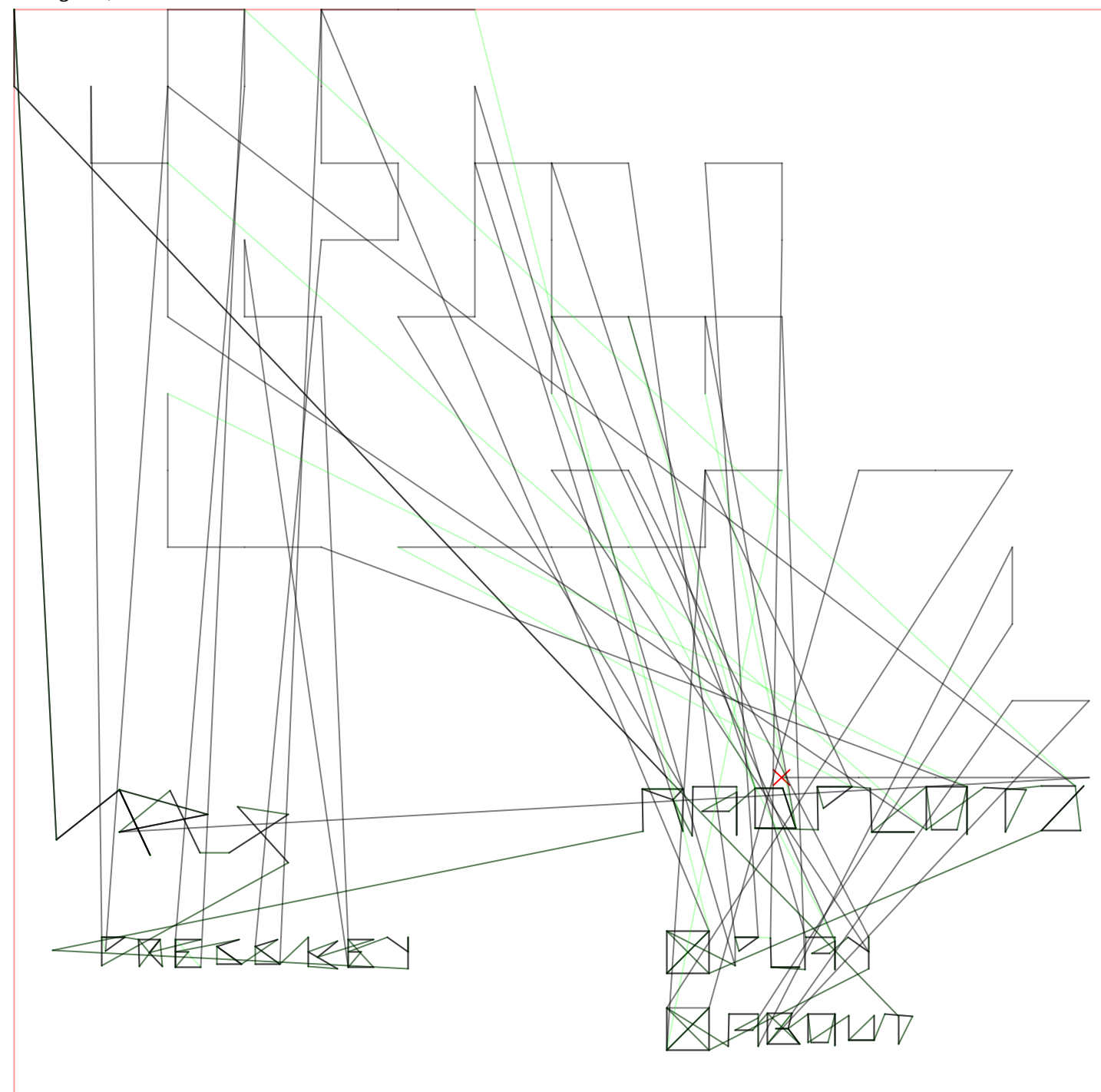

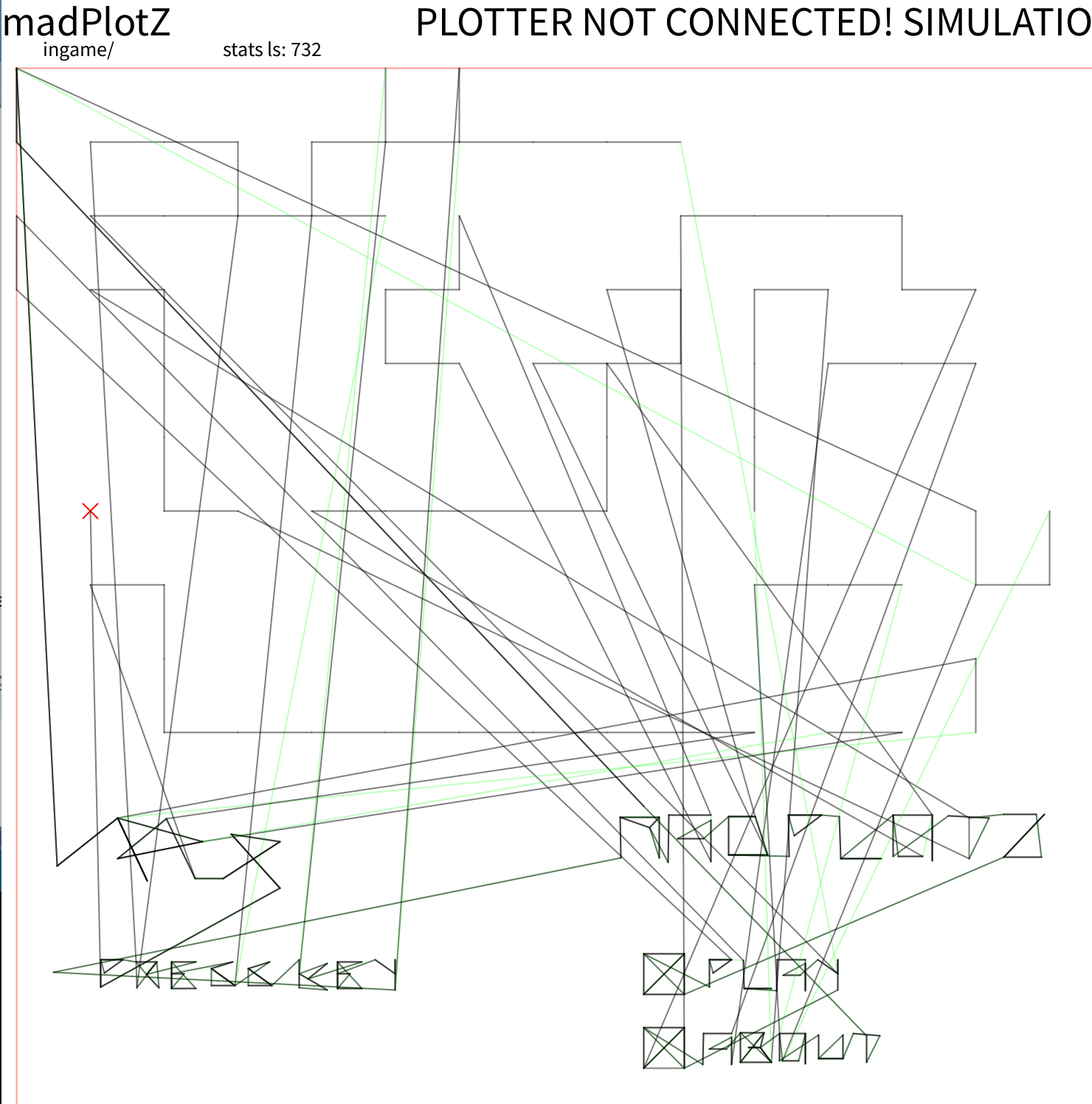

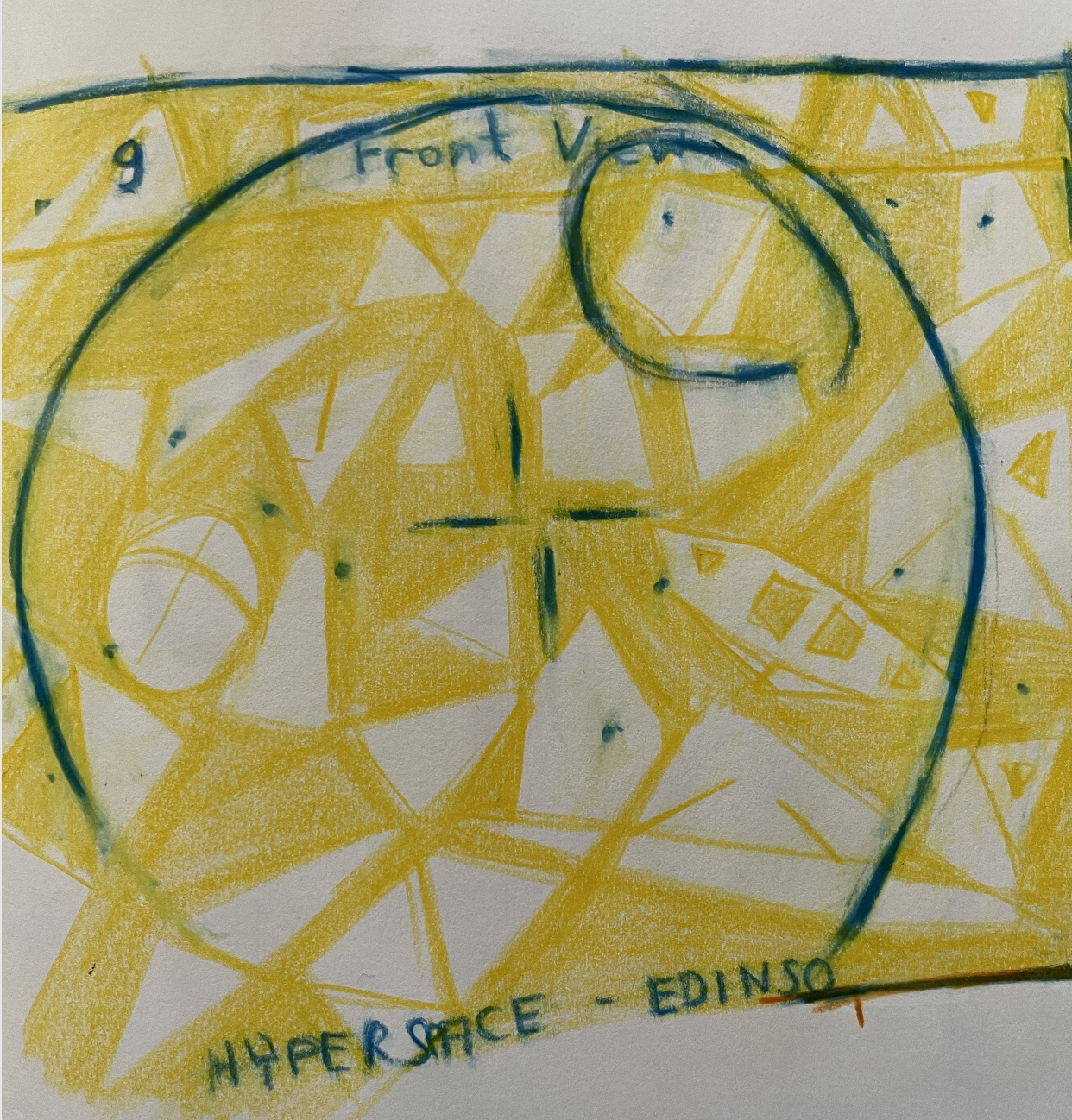

Anders sieht es bei Videospielen aus – hier gibt es dieses Ausgangsmedium im analog Realen nicht (oder nur als vage Idee). Die Realität von Games ist letztlich ihre eigene. Die Realität ist der Code und als das haben Videospiele keinen eigentlichen Körper, sie sind nicht gebaut auf Atomen oder so. Als Medium der digitalen Welten triff auf Medium: Display – Fernseher oder Monitor, Sound und GamePad, Tastatur, Maus.

Das Videospiel und später das digitale Spiel haben die Welt eben aus dem Fernseher heraus bestrahlt, haben die Spielenden ‚involviert‘ in die Gamewelten hinein. Sie wurden nicht in eine gemeinsame Welt sozialisiert sondern anders herum über die digitalen Welten wurden alle Massen sozialisiert. Zu dieser Sozialisierung gehört die Gamekultur, es ist ihr innerster Kern. Auch wenn ein Teil dieser Gamewelten natürlich verankert sind in der westlichen und japansichen Kultur über narrative Regeln und letztlich Spielmechaniken. Dennoch sollte man sich nicht täuschen lassen – sie sind anders. Sie sind weit mehr als ein Magic Circle (zur Erinnerung: Homo ludens befasste sich mit der analogen Welt in der es Magic Circles gibt, alles Medien, die auf Menschen laufen!) – sie sind eigene Welten. Selbstlaufend!

Und so muss man vermutlich auch anfangen, die Bilder der frühen Computerdigitialisierungsjahre mit dem Kinderspielzimmer und den Consolen anders zu lesen: Die Monster kommen hier raus, um in uns zu leben zu kommen und nicht umgekehrt. Es sind keine Untoten, denn sie haben niemals gelebt, diese Monster.

Das ist auch offensichtlich ein Grund, warum ein Teil der Menschheit nichts mit diesen Spielwelten anfangen kann. Sie sind bis heute recht klar (im Mainstream) klar in der Nutzung/Visuell/Interaktiv getrennt vom analogen Realen.

Und natürlich gab es die Idee von der Verschmelzung von Aussen und Innen immer. Sie zieht sich durch all die Rezensionen von Games der 80er/90er Jahre mit „das ist fast schon ein Film“. Die letzte Inkarnation dieser Idee: GTA 6 und Unreal. Wobei bei Unreal die Idee der Engine natürlich auch Programm ist.

// ToDo: Diskussion um Videodrome. Ist Videodrome eigentlich eine Visualisierung von Videogames?