Die Digitalisierung besteht am Ende der Tage aus zwei verschiedenen Strömungen mit ganz unterschiedlichen Gesichtern, Methoden, Einstellung, Geschichten und Kulturen.

Cyberspace: der Raum des Digitalen

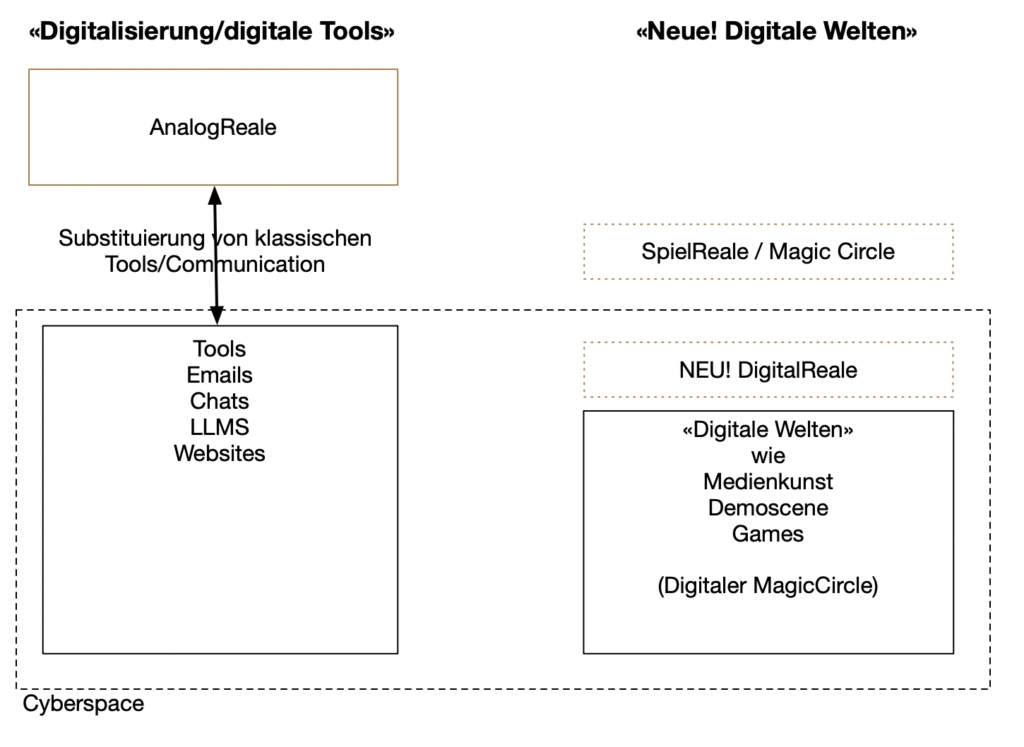

Dabei teilt die Nutzung von digitalen Tools und Welten eigentlich einen Raum: Den Cyberspace. Der Cyberspace ist ein Raum, der meist aus rein virtuellen Regeln besteht und konstruiert wurde. Man kann ihn auch als digitales kybernetisches Zeichen mit darin wieder kybernetischen Zeichen lesen. Das alles wird gesteuert und kontrolliert von der Universalmaschinen/Turingmaschinen. Die Programme sind quasi eigene interaktive Zeichen, die ihre Hülle (Output), wie auch potentiell den Input kontrollieren können.

Ob Webseite, Chatprogramm, ChatGPT, eine Demo oder ein Game – sie sind alle nur existent, weil sie Teil des Cyberspaces sind und am Leben erhalten werden (per Interface). Und dennoch ist dieser Cyberspace grob aufteilbar. Ideentechnisch gehören diese zwei Bereiche verschiedenen Welten an, wurden anders sozialisiert.

Die grosse Differenz: digitale Tools oder digitale Welt

Interessanterweise wird der Cyberspace aber zerlegt zwischen Dingen, die man als Tools verstehen kann (evtl. digitale Medien) und eigenen digitalen Welten. Die digitalen Tools haben letztlich immer noch das analoge, die klassische Lebenswelt als Hauptinhalt – anders die digitalen Welten.

Digitale Tools – „Digitalisierung“

Digitale Tools sind allseits bekannt und akzeptiert. Sie reichen von Emails, Chat-Communcation bis zu Konstruktionsprogrammen für Architektur. All diesen Tools ist gemeinsam, dass sie nicht näher begründet werden müssen, sie sind einfach „Weiterentwicklungen“ der klassischen Tools. Ihre Motivationsmechanik ist seit Jahrhunderten begründet und klar. Sie sind keine andere Welt, sondern arbeiten letztlich für die analoge Welt bzw. ihr Inhalt ist vorallem eine analoge Welt. Für diese digitalisierten Medien brauchte es zwar auch „Sozialisierungzeit“ (-2000 etwa), aber eben keine neue radikale Art zu denken.

Interessanterweise gelten vermutlich auch die meisten Webseiten als eine Art Digitalisierung von Zeitungen, Blättern und Flugblättern. Sie schliessen damit auch an einer Tradition an. Dies wird spätestens auch technisch klar, wenn man verfolgt, woher denn HTML und davor XML kommen – von SGML – einem „Druckprotokoll“. Sie sind damit eigentlich eine Weiterführung des Buchdrucks. Es sind also auch virtuelle Produkte und Welten, aber diese werden nicht dem Cyberspace zugerechnet sondern dem analog Realen. Anders gesagt, sie „simulieren“ das Reale im Virtuellen. Interessant ist dabei auch die Stellungen der fiktionalen Dinge (wie Bücher), die sind ja eine Art mentaler Cyberspace vor dem digitalen Cyberspace. Aber auch diese mentalen analogen „Cyberspaces“ werden vermutlich in den mentalen Konstrukten, dem Analogen zugerechnet, da sie auf Menschen laufen und dort prozessiert werden.

Digitale Welten

Anders sieht es bei digitalen Welten aus. Sie unterscheiden sich massiv von ihren analogen Fakekollegen wie etwa Theater und Film. Denn auch diese beiden virtuellen Weltgenerierungsmaschinen benutzen letztlich die analoge Welt als Inhalt und Visualisierungmaschine. Und werden deswegen interessanterweise oft eben nicht zu den digitalen Welten gezählt oder DigitaleWelten in diesen Traditionen gesehen.

Digitale Welten sind neu in ihrer Form. Sie existierien so seit 70 Jahren. Das besondere an ihnen: sie werden nicht von Menschen prozessiert sondern von der Universalmaschine/Touring-Maschine. Selbstverständlich gehören eigentlich auch alle digitalen Tools in diese Kategorie. Aber die Anbindung kulturell ist eine völlig andere.

Wie sehr dieses neue „Medium“ – wobei hier Medium nicht im Sinne von „Vermitteln“ zu denken ist sondern, von eigenem Sein, Eigenständigem. Dies ist ein erstes Vermittlungsproblem des DigitalenWelten – denn sowohl das Vermitteln wie auch die DigitalenWelt werden vom Medium Computer prozessiert.

Darüber hinaus potenziert sich das Problem, dass Spiele letztlich Regelwerke (Spielmechanik) in einer Regelmaschine/Computer sind. Auch dieses Wissen ist bis heute nicht wirklich „angekommen“. Diese digitalen Welten funktionieren also auch noch anders als die Atom-basierte Realität und ist zu allem Überfluss auch noch Interaktiv. Interaktivität, was im AnalogRealen vorallem Menschen übernehmen.

Diese genuinen digitalen Welten wie Demos oder Games stehen am Anfang aber noch vor weiteren Problemen – vorallem in ihrer gesellschaftlichen Aneignung durch die Arcades, Gamescene und Cracker_ wie Demoscene (Homecomputer): Sie müssen die Welt neu erfinden. Und das auch visuell – allein die BlockBitplanes des C64 und Co gibt es sonst nirgendwo. Denn es gab die Inhalte auch nicht und die Möglichkeiten liegen weit hinter anderen Medien zurück. Also wird hier von meist jungen Menschen (ohne Ausbildung, Kulturanbindung oder dann aus der Spielkultur kommend) eine neue Welt mit neuen Spielregeln erschaffen – eine „naive“ Herangehensweise (Zitat Demoscene). Es ist ein Subkultur. In diesem Medium entsteht letztlich etwas Abgekoppeltes – etwas ohne Links. Das könnte erklären, warum sowohl die Demoscene wie auch die Gamescene seltsame neue Welten entwickeln, die einfach anders sind. Sie haben nicht viel zu tun mit klassischem Design oder Kunst. Eine Annäherung wenn überhaupt, gibt es erst im letzten Jahrzehnt. Eine radikale Annäherung wird natürlich auch zu recht verhindert, weil eine Scene auch ihre eigene Kultur weiter tradieren möchte. Aber ob diese klare Abgrenzung so gut ist?

Als Gegensatz dazu: Der Film am Anfang – nach den ersten Experimenten – hat viel Theater und Bücher adaptiert und sich weiterentwickelt auch im eigenen Ausdruck. Es hat sich als Kultur angeschlossen, teilweise dieselben Räume besetzt (Theater>Kino).

Dagegen tat dies das Digitale und seine Communities nie wirklich. Es ist eher durch eine Abwehrhaltung gekennzeichnet: keine Links durch keine Verbindungen.Dies hat teilweise auch mit sehr jungen Menschen zu tun ohne ein gestalterisches Dahinter. Hier wird quasi neu angefangen in der Demoscene wie der Gamedevscene. Viele der Einbezogenen gehen danach auch nicht Kunst- Designhochschulen sondern eher Technologieberufen (Studium) oder gehen ganz normalen Jobs nach (Jurist* etc). Diese neuen Welten schienen und scheinen genug zu sein und so flog man unter dem Radar (bis 2000). Niemand hat es interessiert. Es besteht sogar heute die Frage: Wie versteht sich die Kultur, wie funktioniert sie? Gibt es Differenzierungen?

Und diese Haltung „gegen“ – das die These – ist bis heute da. Es gibt sehr wenig Austausch zwischen der Kultur und Kunst in der Demo- und Gamedevscene. Die Gamescene ist gerade zu gefangen in ihrer eigenen entwickelten Ästhetik. Es lässt sich vermuten, dass die GamedesignScene bis heute ihre eigene Wertung entwickelt hat, ihre eigenen Grafiken, ihren Stil. Natürlich auch weil es mehrheitlich Verkausprodukte pur sind. In diesem sind viele Games bis heute Design oder angewandte Kunst.

Selbstverständlich hat das GameDev und die Kunst auch eine eigne Kunstrichtung entwickelt: Die GameArt/ArtGames oder klarer KunstGames. Allerdings wird diese Kunstform weder von der Gamer*-Scene noch von der Kunstscene akzeptiert.

Fazitchen

Anders gesagt, es gibt nicht nur die Kultur der Gesellschaft, die die Spiele und Demoscene nicht akzeptiert, es gibt eben auch eine Demo- & Gamedev-Scene, die sich nur innerlich ohne Links weiterentwickelt und vermutlich einen ganz anderen Diskurs von Kunst oder eher „angewandter Kunst“ hat.

All dies erklärt auch teilweise, warum es keine richtige Differenzierung der Spiele gibt, weil das „Medium“ Spiel eben wirklich ein eigenes ist und man* eben Ja-sagt zu dieser ganz eigenen Welt oder eben nicht. Dabei sind Games geradezu von zwei Magic Circlen umgeben: Von den neuen digitalen Welt und dem Spiel mit seinem Magic Circle.

Siehe auch „GameDesigner wollen immer alles selber machen“ – von einer Idee und einem Handicap, die aus den Anfangstagen kommt [Kurznotiz]. Die Frage stellt sich hier – ob gerade diese digitalen Welten auch eine neue Einstellung ermöglichten bis hin zu Allmachtsfantasien Herrscher über diese (eigenen) Welten zu sein. Dadurch wären Computergames etwa lesbar als die Angst des Kontrollverlustes über diese neuen Individuellsten aller Maschinen.

// ToDo: In den 80/90er Jahren scheint das ganze stringent zu sein. Aber dennoch: verstärktes Nachfragen. Konkrete Befragungen dazu jenseits des CHLUDENS-Corpus heute.

// ToDo: BlogPost zu den wichtigsten Motivationen in Sachen Games. 1. Macht über einen Teil der Welt (digital), 2. Private möglich 3. Education Programmiersprachen 4. Sinnvolle Programmierbeschäftigung ohne grosse Voraussetzung (kein printer etc) 5. Sehr komplexe Beschäftigung als eine Art Challenge/Spiel 6. Spiel aus der Spielhalle zu Hause spielen 7. Einger Ausdruck / Kreativität 8. Geld verdienen im digitalen Entertainmentsektvor vs Demoscene 8. Jemandem etwas zeigen (Atari ST kann das auch) 9. Kunst (Gefundene und belegbare Motivationen zu 8/16bit Zeit.