Ein WizBall durchsichtig vor der Scrollschrift.

The Union Demo (Union Atari ST) 1989 inklusive Minigame (Missing Link), Graffiti & andere „MenuGames“

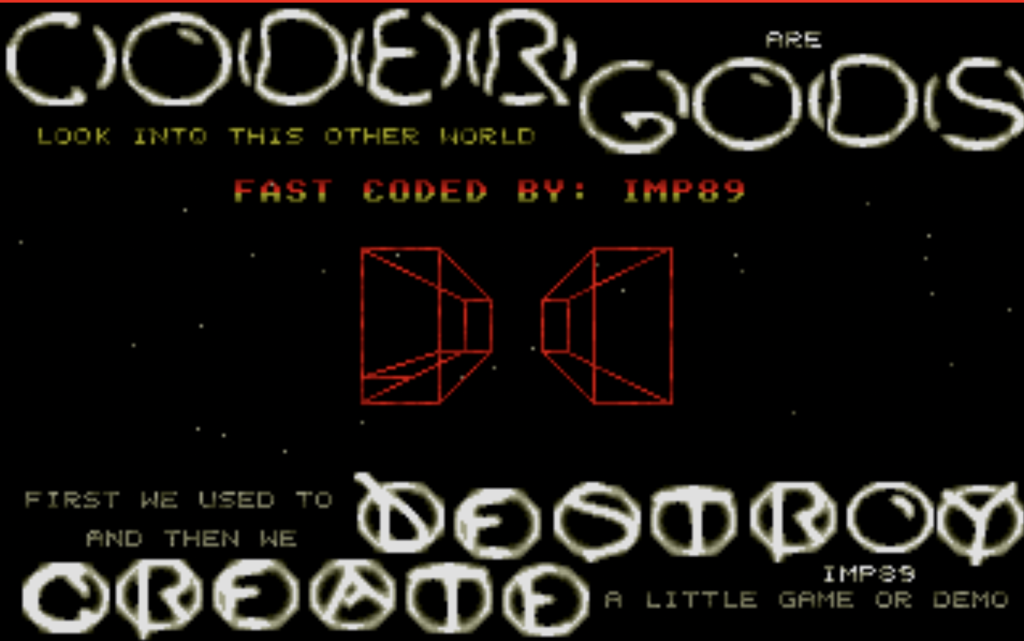

Ende der 80er entstanden mehr und mehr Megademos. Diese waren aufwändiger und dezidiert nur Demoscene (also kein Gemisch aus Crackintros und Demos mehr). Dazu schlossen sich auch Gruppen zusammen und trugen je ihren Teil dazu bei. Ein Beispiel dazu ist etwa The Union (der Name erklärt auch den Zusammenschluss), ein Zusammenschluss von Cracker und Demoscenlern des Atari STs. Dabei waren fast alle der Grössen damals von TCB bis zu TEX (Exceptions) der europäischen Scene (Dies wird auch im Scrolltext so erklärt). Ein Demo dazu entstand: The Union Demo.

Das Ganze ist eine Sammlung von verschiedenen Demos. Dabei wird auch einmal mehr klar, dass die Scene auch inhaltlich sich selbst hatte – im Sinne von Scrollschriften etc. Es war auch eine Inszenierung des Eigenen, wie man dies von von Intros her kannte und naütrlich auch ein Aufbruch zu 3D. Auch dies erinnert wiederum stark an die Graffiti-Scene der 80er Jahre: Ausdruck und Inhalt zugleich – Inszenierung der eigenen gewählten Handles und Identitäten. Es geht auch hier eher weniger um eine Auseinandersetzung mit Kunst/Kultur jenseits dieser digitalen Scene. Oder wie es Demoscenler auch auf den Punkt schon brachten (paraphrasiert): Wir waren die Zukunft, die anderen die Vergangenheit.

WeiterlesenResearchDemo: Josef K and the Cathodic Guillotine – The Ugly Demo (Amiga)

The demo in its final version (without endless display of the Amiga memory).

The demo was written from scratch in assembler. The VisualStudioCode with the Amiga Assembly was used.

Ressources

The resources of the demo – including .adf, SourceCode, Video, some Pictures:

Research demo

The demo “Josef K … “ also contains some research questions. The following research questions were answered.

Research questions

Of course, there are already answers to all the following questions in the form of demos. Nevertheless, the approach chosen here was to make such a demo ourselves (experimental archeology) in order to experience for ourselves why the demoscene is partly the way it is. An attempt was also made to apply all the categories in the demo itself in order to ‚experience‘ the interactions for ourselves.

The questions and sub-questions:

- Why do all demos try so hard to have a good design? And why is it difficult to make an ugly demo? And what stops a maker* from doing so? (Demo-Brute)

- Why are there very little tile-based graphics in demos, especially on the Amiga (except for scrolling fonts or endless backgrounds)?

- Many demos don’t say much about their design. Why is that so? Can demos be self-reflective and because it’s clear that they can, why doesn’t it happen anymore?

- Many demos do not contain any source code in the demo display itself. Why is that the case? Is there a way to integrate code into the demo?

- Irony: Can demos also be ironic towards the demoscene itself and the demoscene as a community? And if so, how? Problem: parties.

- The stories of demos often try very hard and are often not well told. Why is that the case? How can a classic story be integrated?

- Cultural connections. Very few demos have any kind of cultural connection to existing (culture/art/design) discourses. Exceptions are music/sound and film. Beyond that, there are very few allusions, adaptations of existing texts, plays or films. Are this set rules? And if so, why?

- Inclusion of the specific demo event. How can this be done? Specifically, it was about the fact that MountainBytes has always had cows (since the BünzliParty) and that’s just very stereotypical (and since I grew up on a farm, also a bit too bünzlig). How about putting a „Naktwanderer“ (Nude hiker) in the limelight (also a very “Bünzli” theme in CH) [Bünzli: average swiss persons with some problems]

Pascal – die Sprache der 80er Jahre – Made in CH

Warum fasziniert mich der Cyberspace? [Erfahrungsbericht in Arbeit]

Im Nachfolgenden wird die Geschichte der Faszination ‚rekonstruiert‘. Dabei ist klar, dass diese Geschichte die Vergangenheit umschreibt und fokkussiert.

?1981 SportTelespiel mit Pong und Co bei einer Tante am Fernseher (Kirchberg)

1983 Intellivision bei Cousins im Tessin (Teserete)

1985 Erstkontakt mit Computern an einem Computercamp in Rohrschach oder Romanshorn – Apple II (Basic Kurs) & Macintosh (Mac freundlicher Computer und UI)

???? Ausstellung im Technorama (vgl. dazu Roger Sieber Interview

1986 Papierprogrammierung und Suche nach einem Computer, Finanzierung

1987 Geschwister kaufen einen Computer: Atari ST

Faszination 1987

- Neu

- Grafische Oberfläche

- Man kann ihn bedienen (Er reagiert)

- Man kann ihn programmieren

- Dinge laufen selbst (Exe)

- Es gibt Dinge, die gehen und anderes scheint möglich

- Offener Raum / Möglichkeitsraum

- Es sind nicht existierende Welten – sie werden erschaffen

- Es wird nichts verdrängt im Realen (Steht nur im Kinderzimmer)

- Teilen mit Geschwistern

- Konkurrenz (was haben andere, eher was hast du auch?)

- Kleine Communities (Atari ST)

- Besser zu Hause als in der Schule/Kanti

- etwas auf eignem Computer haben und es kontrollieren

- Experimentieren können (geht nichts kaputt, keine speziellen Ressourcen)

- Dinge können Rückgängig gemacht werden (anderer Raum)

- Man kann Dinge machen, die es noch nie gab – erforschen

- Man ist Gott über das eigene Land, das man allerdings erschaffen muss

- Es ist interaktiv Games (vs Demos)

- Es ist nur Sprache

- Es gibt Werkzeuge

- Alles ist in einem Gerät drin, es ist Konsum und Werkzeug

- Es ist ein interaktives Zeichen

- Es gibt Limits, die haben alle

- Es ist ein faires Ding (niemand hat „mehr“)

- Im selben gemacht

- Man könnte das auch Schaffen

BBS und das erste mal gehört von Telnet

Gegeneiner Spielen …

Warum hatten Demos keine animierten Bälle?

Das ist schon interessantes Phänomen, viele Dinge waren rein technisch gelöst und interessant, sobald nicht mehr um mehr Bälle mit mehr Farben ging – also da wo viel Design letztlich oft entsteht – in der Gestaltung von Gestalbarem – hört es schnell auf. Der Modus scheint: Challenge erreicht. Gemacht und abgehackt.

Einige interessante Punkte zum Zitieren

Dabei sind natürlich auch die klassischen Stereotypen.

Einige interessante Quotes:

Ein ganz grosser Punkt: Der kulturelle Background der Scene! Viele waren jung und haben dementsprechend (Noch keine Bildung zum Thema), sie waren also Autodidakten*.

Und ein Problem bei der Professionalisierung später? Und ist das ein Grund, warum so wenige Demos gutes Design im klassischen Sinn hatten und sich die Szene inklusive Games so eigenständig entwickelte. Keine Vorbilder und kein Bezug? Ein Glücksfall oder ein Teil des Phänomens die „Scene“?

WeiterlesenAls die Formel ein Teil der Algorithmen wurde

Vom ewigen Beständigen zum flexiblen Ausgeführten – ein kleiner Schritt für die Mathematik, ein grosser für die Menschheit: Alain Turing und Co und die Universalmaschine. Kein Wunder wollten die Mathematiker am Anfang Maschinen, die Differentialgleichungen und Co lösen konnten, statt trivial Bits&Bits zusammen rechnen. Sie sind zu „einer Unterkategorie“ geworden, eines viel mächtigeren Diskurses. Auch wenn die Praxis von Mathematik immer die Anwendung von Algorithmen waren mit vorhandenen Lösunswegen. Brute Force Methoden gehörten allerdings dann doch selten dazu und heute sind sie Alltag bis hin zum Learning von NeuroKIs. Hier spielt die Informatik angelehnt an die Biologie ihre grösste Stärke aus und auch ihre grösste Schwäche. Es geht nicht mehr um Regeln.

Die Fahrt aus CH an eine DemoParty THE PARTY 1991 in SK – Eindrücke

Der Video, das Mittel jener Zeit, um eigene Realitäten festzuhalten. Eine Fahrt an die

Part 1:

Part 2

Part 3

Virtualisierung: Amiga – Blitter 1988

„Wie setzt man Sprites vom C64 um die 25×21 Pixel gross sind, der Amiga aber nur 16*x Pixel als Sprites zulässt? Die Grösse bringt man ja hin aber sonst (16×21 Pixels)?“

Die Antwort von einem bekannten Portierer von damals paraphrasiert: „Da benutzt Du den Blitter“.

Und ja so hart kann man es aussprechen. Mit dem Amiga und seinen Customchips endet auch ein Teil der direkt Hardware basierten Idee von Sprites und der Hardware basierung und Spezialisierung im Allgemeinen.

Der Amiga ist damit auch Teil der sich langsam fortsetzenden Virtualisierung der Digitalisierung ab Mitt der 80er Jahre.