Letztlich ist die Organisation des Videorams der Homecomputer ihre grösste Schwäche gewesen. In ihrem Bemühen RAM einzusparen auf Teufel komm raus, selbst noch beim Atari ST und AMIGA beim Videoram wurden selbst da BitMaps eingesetzt: Statt 4*8 Blöcke, beim Atari ST 16 Pixel in 1 Words (Bytes) und dann beim Amiga jede Farbwertebene (4*2) als Bitplane im Memory.

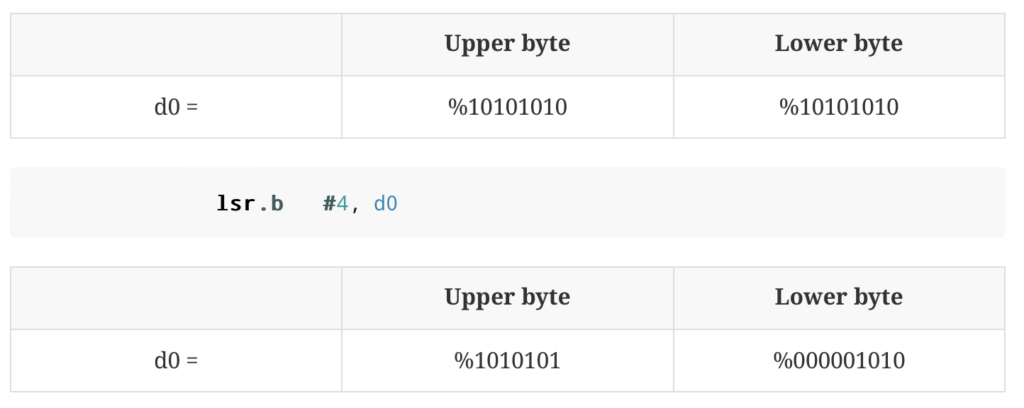

Das Traurige daran: Damit spart man zwar Speicher, aber der einzelnen Pixel muss immer zuerst aus diesen Verband (Bytegrenzen) herausgeholt werden und dann geshiftet (geROR oder geROLt) werden. Eine hässliche Sache und das auch nur beim Bewegen von einem Pixel nach Rechts. Klar der Amiga verfügte dann als Spielcomputer über einen Blitter, der das schnell machte. Aber – es war trotzdem kein Spass dies zu Dealen und viele Routinen gibt es alleine dafür und damit! Es machte also das Leben für Entwickler* unendlich kompliziert.

Der Atari ST war in diesem Sinn „plain“ – klar und hart einfach. Sehr hardcore. Der Amiga hingegen nahm den Entwicklern* dabei sogar noch die Sprites. Die eigentliche Erfindung für Games. Kein Rollen nach links oder Rechts. Die Sprites waren so eingeschränkt, dass es bis fraglich ist, warum die überhaupt physisch implementiert wurden.

Alles in allem verlangten die 68kler bei weitem mehr Managementaufwand beim Backuppen des Hintergrunds, dem Zeichnen und anschliessenden wieder Restaurieren des Backgroundes. Ein massives Verwaltungsproblem.

Neben den Pixelwelten stand diese Art des Videorammanagement natürlich in krassem Gegensatz zur Nutzung von Videoram und 3D Anwendungen wie Demos und Spielen. Ein Aspekt, der gerade auch mit den Homecomputern entwickelt wurde von Elite bis Starglider II, Space Harrier und den ersten OpenWorld Welten.

// ToDo: Check Sinclair 68k