Part 1: A complete list of LINEL’s games

LINEL was a software developer and publisher based in Switzerland. The label was active from 1987 to 1995. LINEL was founded by seven or eight young Swiss developers in the 1980s. They focused on programming on Amiga and Atari ST, but did some C64 ports and later DOS ports as well. Mobygames credits LINEL for 16 games. These are the following:

Insanity Fight (1987 on Amiga, Atari ST)

Exolon (1987 on Amiga, Atari ST, Commodore 64…)

Crack (1988 on Amiga)

Dugger (1988 on Amiga, Atari ST)

Eliminator (1988 on Amiga, Atari ST, Commodore 64…)

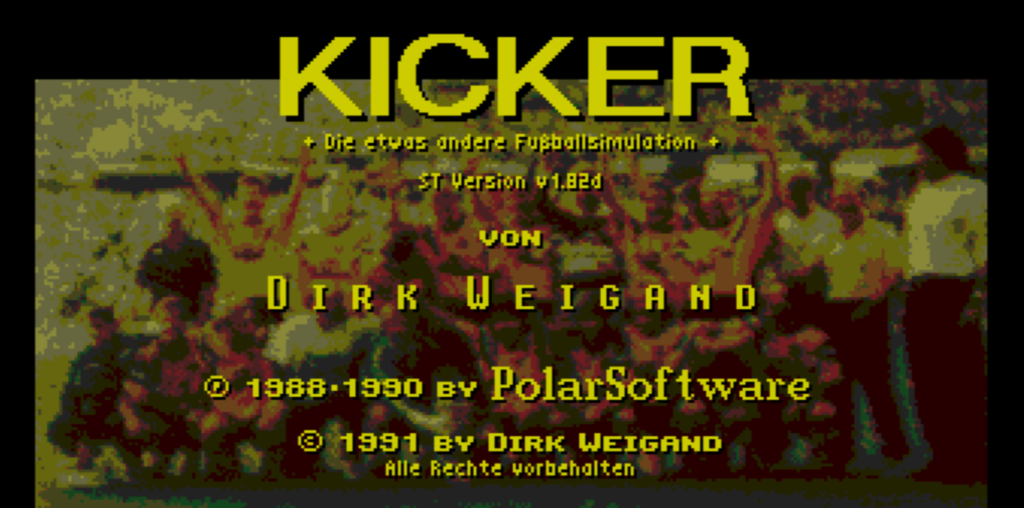

Kaiser (1988 on DOS, Amiga, Atari ST)

The Champ (1989 on Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum)

Baby Bug (1989 on Amiga)

Skate of the Art (1989 on Amiga)

The Neverending Story II: The Arcade Game (1990 on C64, Amiga, Atari ST, DOS)

Necronom (1991 on Amiga)

Traders: The Intergalactic Trading Game (1991 on DOS, Amiga, Atari ST)

The Game of Life (1992 on DOS, Amiga)

Der Schatz im Silbersee (1993 on DOS)

Regent Deluxe (1994 on DOS)

Kaiser Deluxe (1995 on DOS)

This Logo was used by LINEL from 1987 – 1993

The Website LemonAmiga comes up with three more LINEL games published on Amiga. For the first two there is only little public information available.

Gnome (1991 on Amiga)

Kiro’s Quest (1992 on Amiga)

Regent v.2.0 (1992 on Amiga)

And Lemoamiga dates a version of Kaiser on Amiga for 1989. Most likely the two different releases Regent v2.0 on Amiga and Regent Deluxe on DOS were similar versions of the same game, but the releases were three years apart and Regent Deluxe came as a remake with much better graphics and was completely done in German. All in all, so far, we know of 19 games published by LINEL Trading GmbH in a period of 9 years.

LINEL’s Logo for the years from 1993 – 1995

3 games were ported to other platforms: Exolon, Kaiser and Eliminator. 7 were developed by Swiss dev teams: Insanity Fight, Crack, Dugger, The Champ, Necronom, Traders and the Game of Life (The Golden Gate Crew). 2 games were developed by a small British team called Vision: Gnome, Kiro’s Quest. And 2 by a Dutch dev crew: Baby Bug, Skate of the Art. This leaves 4 games that were developed in mixed crews with German, Swiss and other devs, whereas some teams were bigger and had mostly German devs as for Der Schatz im Silbersee (Cybervision).

In 1989, LINEL signed a contract with two German developers, Guido Henkel and Hans-Jürgen Bräunle, to publish their game Drachen von Laas after the two fell out with German publisher Ariolasoft. The two developers called themselves Dragonware. LINEL is said to have been primarily interested in marketing the text adventure Ooze (also by Henkel and Brändle) in the UK and would have delayed the release of Drachen von Laas, so the two German developers terminated the contract in 1990 and eventually released the game under their own label Attic Entertainment.

From developer Guido Henkel also comes the information that he himself did the Amiga port of Kaiser in1989 for LINEL. Furthermore, LINEL was allowed to release the game Ooze on the British market at the same time with a new cover that impressed Henkel. All three UK-versions were published with the Dragonware label (not LINEL), but had LINEL’s address in Liechtenstein on the back of the box-cover, where they were produced at Merimpex AG.

Ooze – Creepy Nites (UK 1989 on Amiga, Atari ST, DOS)

Overall, we now know of 20 games, which the Swiss publisher LINEL with temporary headquarters in St.Gallen, Liechtenstein and Appenzell had published under its own label in the years 1987 – 1995.

Part 2 – Collaborations and unreleased games – is now available here

Part 3 – Working for LINEL – is in progress

(Beat Suter, for CH-Ludens, 12.08.2023)