(One)ScreenLevels haben oft verschiedene Aspekte: einen levelbasierten Aspekt (Spielmechanik-Funktion) und einen optionalen Grafischen Aspekt (Zusätzliche grafische Funktion – evtl. sogar StoryTelling).

Tilebased Levels & Grafiken könnten folgendermassen unterteilt werden.

| HiddenTileBased Graphics/Visuals | ShowingTileBased Graphics/Visuals |

| _Tilegrenzen werden verwischt _Kein Grid erkennbar _Muster: Wiederholung ist zwar sichtbar, aber unklar, wo es beginnt (Fliessen) _Tilebasierung wird verwischt _Grafiken sind nicht mehr dekodierbar als Tiles _Schnelles Kreieren von grossen Welten _Ästhetik wirkt ausgeglichen. Die Welt kann unendlich sein | _Tilegrenzen sind klar erkenntlich _Das Grid ist immer sichtbar Muster werden durch die Tilegrenzen klar gemacht _Grafiken sind durch ihre Atome/Kacheln klar dekodierbar _Schnelles Kreieren von grossen Welten _Ästhetik wird oft als altmodisch, pixel wahrgenommen |

Tile-Hidding-Graphics (Default)

Grafik per Blöcke zu genieren war in den 80er-Jahre 8Bit/16Bit Homecomputer oft die einzige und schnellste Art Grafik zu produzieren. Dabei konnte man auch mit wenig Daten grosse Welten generieren. Dies war auch in den meisten Spielkonsolen fest eingebaut als Hardware. Die Idee dabei war aber immer auch, die Tiles beim Design zu verbergen, so dass gar nicht auffiel, dass es sich dabei um ‚geklötzelte‘ Grafik handelte (wie wir das im Alltag auch erleben). Die radikalsten Beispiele dafür wären etwa im 16/32Bit Bereich Xenon II und ähnliche Spiele. Hier geht es darum keine einzigartigen Grafiken zu machen wie etwa in DefenderOfTheCrown, sondern um grosse Landschaft zu gestalten, die man passiert. Man kann auch sagen „2D-Open World“ (vgl. dazu 3D-Grafiken zur 16/32Bit Zeit). Mehr zum konkreten Tilebasierten „Tile-Hidding-Graphics“ findet sich hier: Tiles-based-Design und Pixeln (Erfahrungsbericht – Amiga) oder auch hier: Power of Tile based (digitales) Design – Design mit Typendesign oder hier Tilebasiert II – Vor- und Nachteile (wird upgedated). Welt erscheint hier einzigartig. Wie oft die organische Welt wahrgenommen wird. Während Wiederholung und Repetition gleicher Objekte/Abschnitte eher an industrielle und damit menschliche Produktion erinnert oder Trivialer: Die Kultur wiederholt sich, während die Natur visuelle Wiederholung eher unwahrscheinlich hervorbringt. Hier geht es um Individualität (organisch) während es beim „Menschlich-Künstlichen“ meist um die Vervielfältigung geht.

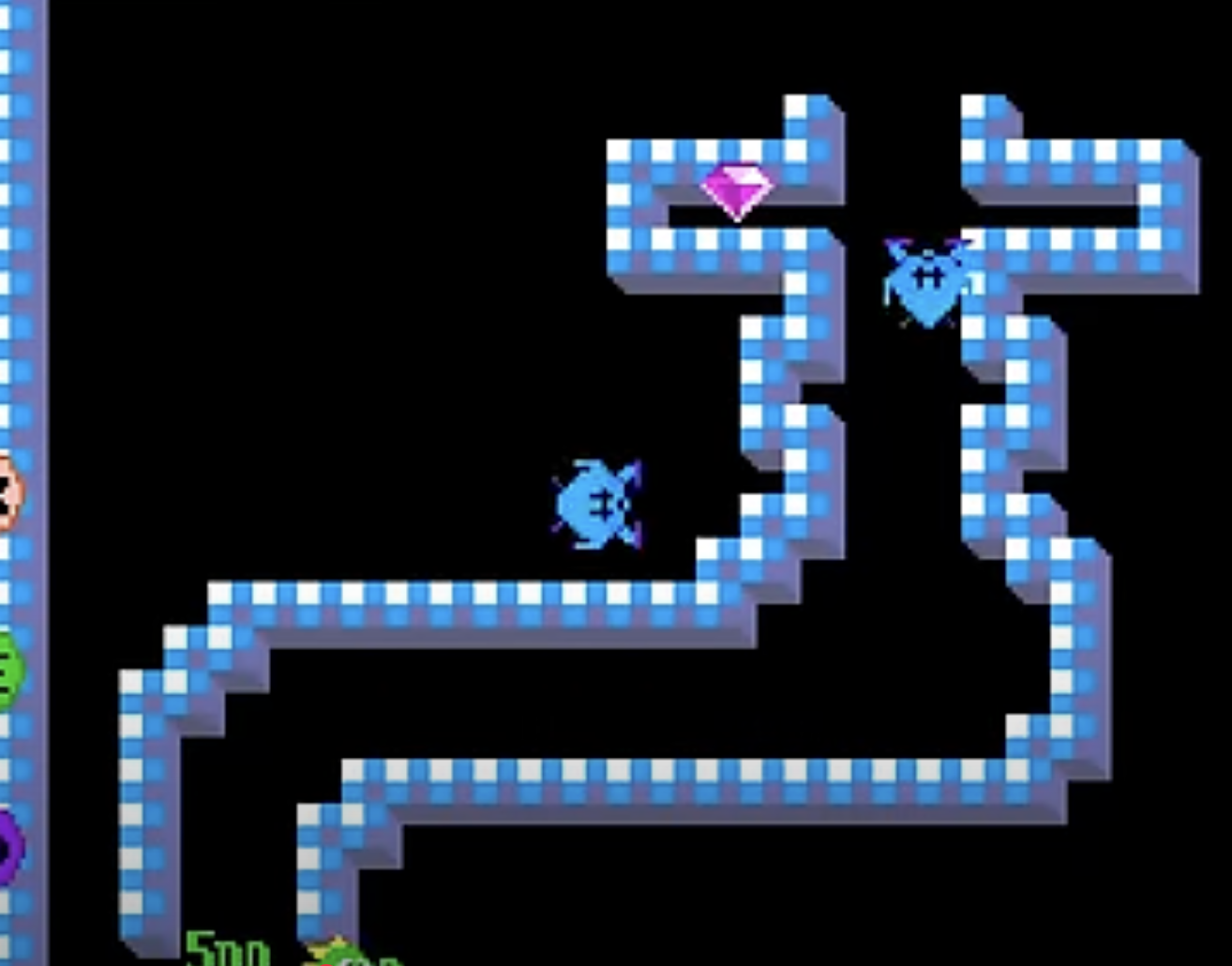

Tile-Showing-Graphics

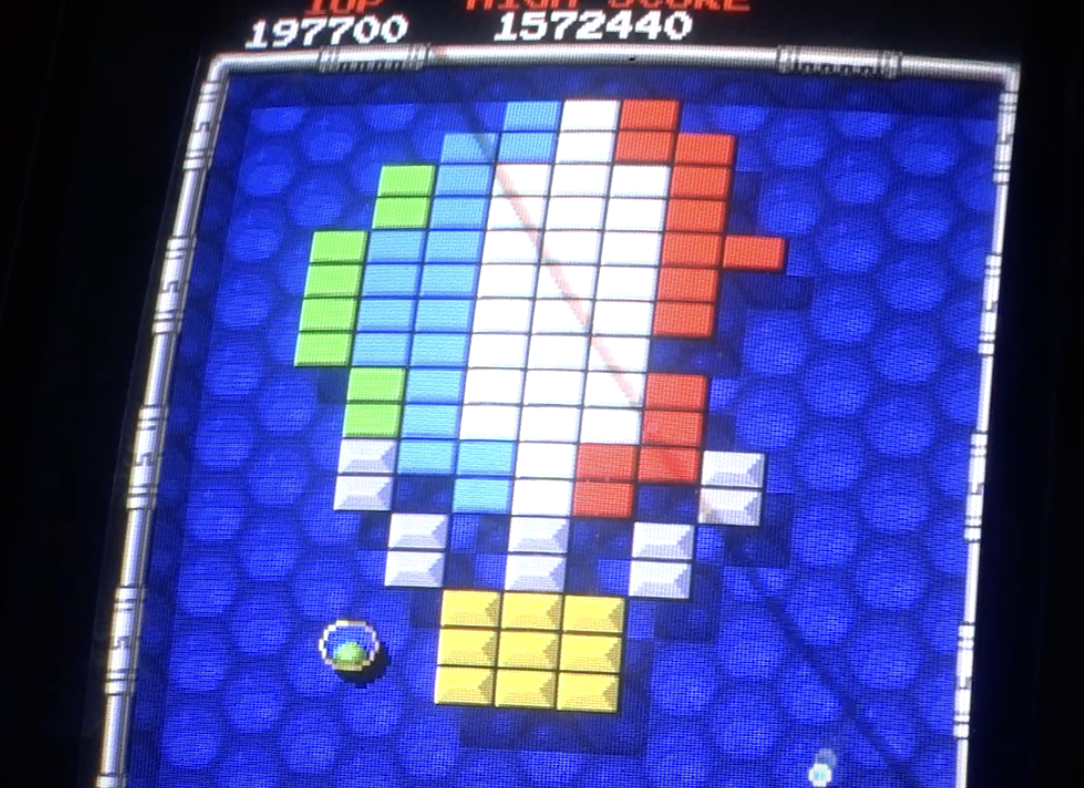

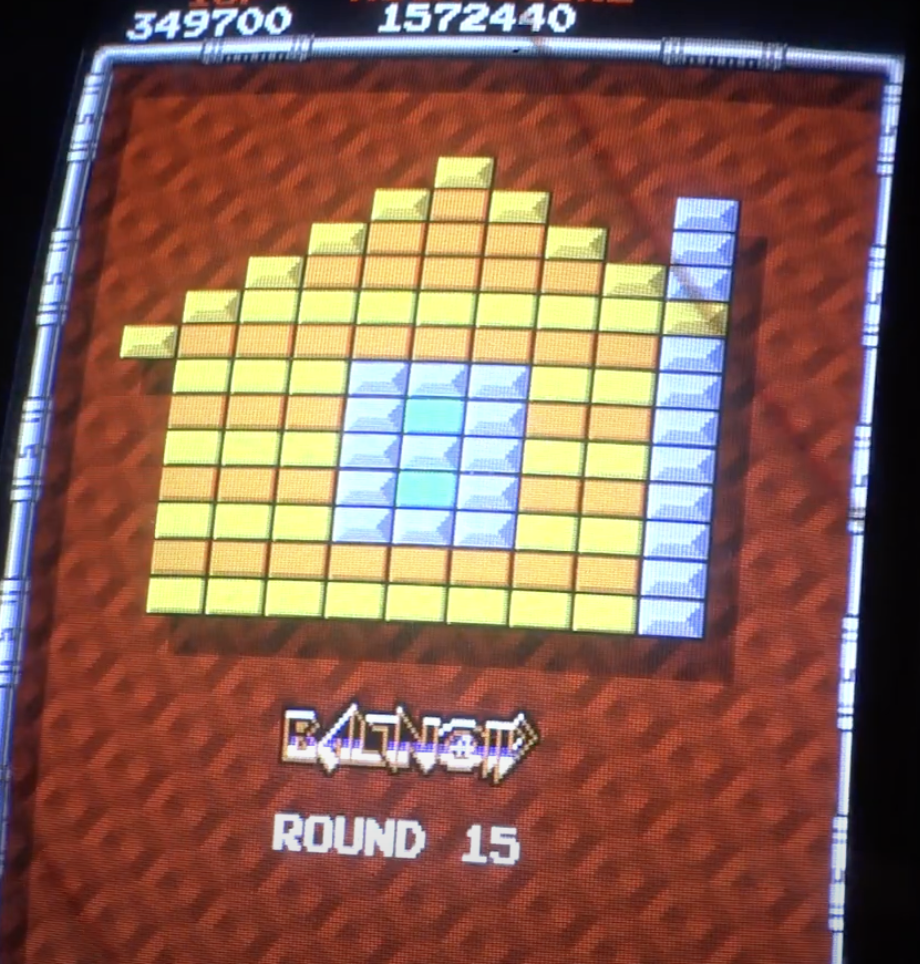

Neben diesen „Tile-Hidding-Games“ gibt es aber auch der bewusste Reentry der Tiles – gerade bei Spielmechaniken, die auf Klötzchen setzen wie beim Nachfolger von Breakout Arkanoid II etwa. Hier werden bewusst Pixelige Dinge als Inhalt genommen (die natürlich keine Pixel = 1 farbig und eine Information im Videoram mehr sind), die grafisch längst passé sind. Es ist also eine bewusste Referenz an frühere Stile von Games, die hier quasi durch die Spielformaten/Spielmechaniken legitimiert ist.

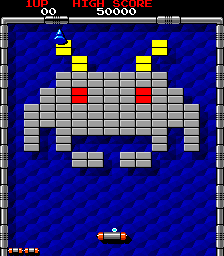

Arkanoid I / II

Im Folgenden etwa leiht sich das Spiel Arkanoid den Gegner aus von Space Invaders und zwar nicht die Masse sondern einen Gegner und macht ihn statisch, bleibt aber dennoch dem Motto von Breakout treu: Die Gegner sind die statischen Paddles (Multiplayer Pong) – hier formieren sie sich zu einem SpaceInvaders. Sie werden quasi direkt zur materiellen Wand.

Hier lebt weiterhin die „Klötzchengrafik“. Und sie muss abgetragen werden, dadurch entsteht eine neue Art der Auseinandersetzung mit mit Grafiken.

Das Pixeln als kreativer Vorgang wird quasi invertiert: Break them down! Inverses Grafikdesign beim Spielen. Eine Art spielerische Dekonstruktion. Im folgenden Film ist das Ganze sehr schön beobachtbar mit der visuellen Spielmechanik – Ist es noch ein Herz? Ist es schon was anderes? Bis es nicht mehr ist.

Hier nachfolgend ganz im Sinne der Selbstreflektion: Zerstörung seines (grafischen) Selbst bzw. der technischen Bedingtheit – Alles ist aus Pixeln. Interessant wäre hier sicherlich künsterlerisch das tatsächliche Spielen im Videomemory/Spritememory.

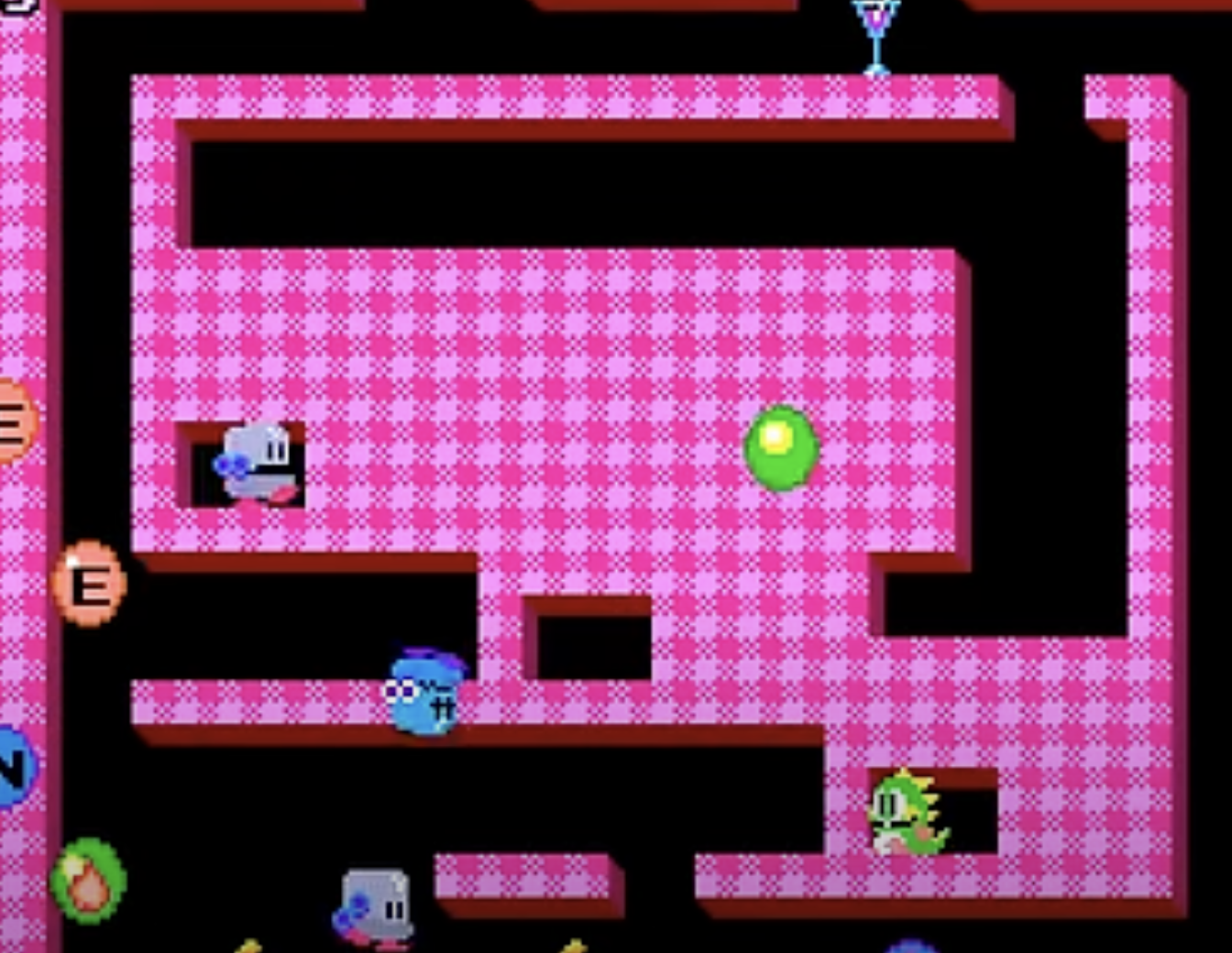

Anbei noch die klassische Nutzung. Oft leicht lustige Grafiken/Dinge, wobei immer die Frage ist: Was für eine Art von „Lustiger Referenz“ ist das? Comic ist ja auf jeden Fall fast immer drin. Auch hier alles kann platzen.

Und ein Ballon, warum ein Ballon?

Und eher selten: ein Haus

Interessant ist selbstverständlich, ob nicht gerade auch das KunstProjekt Invader ein Mix von Pixeln und dieser Art der Darstellung (Mosaik) ist. Siehe dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Invader_(Künstler).

Ein anderes Beispiel ist selbstverständlich.

BubbleBobble Arcade 1988

Hier wird auch darauf gesetzt, dass die Tiles sichtbar sind. Dabei gibt es auch hier sehr viele Levels. Dazu kommt, dass die Grafik von BubbleBobble, ihre Monster viel Mukokuseki Design verwendet. Und hier wird oft mit der Umwandlung kleiner Monster zu Leveldesign/Levelaussehen gearbeitet. Mehr dazu hier: https://research.swissdigitization.ch/?p=4477