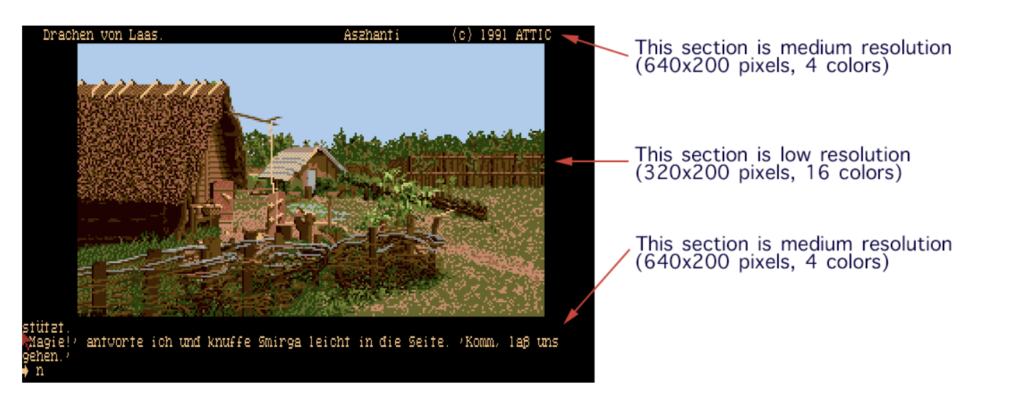

Nun auf dem Atari ST wurde getrickst in Sachen Colors und Screens.

We were mostly on our own, with a piece of hardware before us and very little documentation to show how it worked, what it could do and how to tackle certain problems. As a result, ingenuity and tenacity were as important traits in game developers as programming skills.

[..]

The first thing to understand is that on computers like the Atari ST, we were looking at a fixed hardware platform. Unlike PCs where users could have hundreds of different configurations of graphics cards, soundboards, processors, etc., every Atari ST was internally identical to the next, with the exception of available memory. This, of course, meant that if something worked on my Atari ST, it would also work on all other Atari ST computers, making this kind of experimental programming possible—and very exciting.

Weiterlesen