Demoscene ist letztlich einfach nur Macht und Kontrolle und zusammen: Mach(t)barkeit [Notiz]

PlotArcadez: die perfekt gezeichneten Linien – oder der Algorithmus in Action

Wer Plottern und in dem Fall einem eigenen Algorithmus zuschaut beim Zeichnen. Sieht die digitale Kybernetik bei der Arbeit. Digitale auch weil es ein Mensch nie so schnell und vorallem so genau zeichnen könnte. Es ist die Kybernetik als Kontrolle in Aktion. Oder anders gesagt: Der digitale Sklave alias der papierene Cyberspace in Aktion. Und das ist dann auch der Unterschied zum Bildschirm: Es ist noch nachvollziehbar im Bereich des Möglichen des Menschen anders als 50Hz Zeichnungen später (also Entwicklunggeschichtle Technik).

Und der Zufall ist einbaubar.

WeiterlesenPlotArcadez: New ideas IIIOI

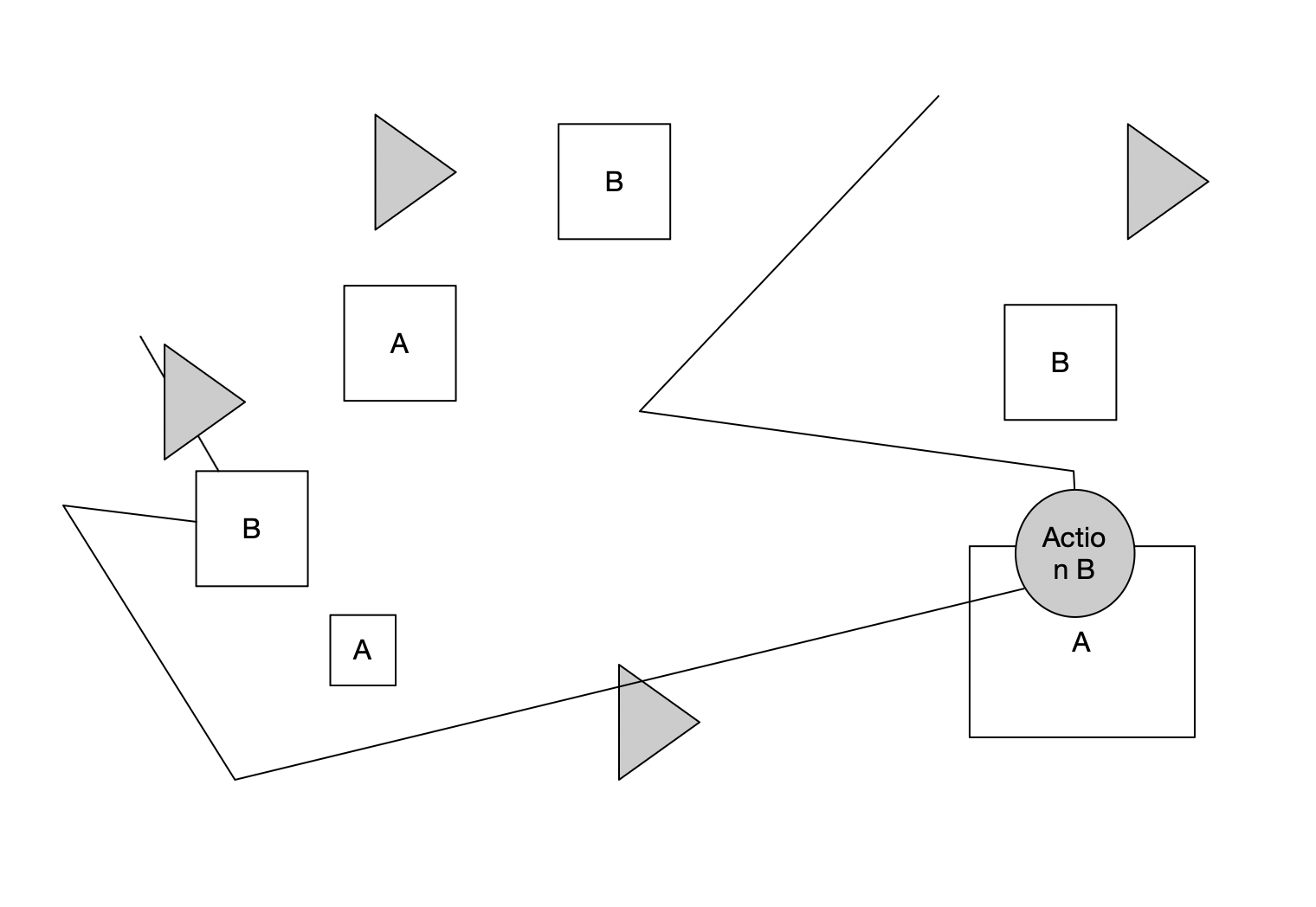

- Turnbased Tron: 3x A, 3x B

- Territorial based Game: Destroy as much Triangles. You can only control the shoot in your personal territorium! (vgl. Tennis4Two-Games)

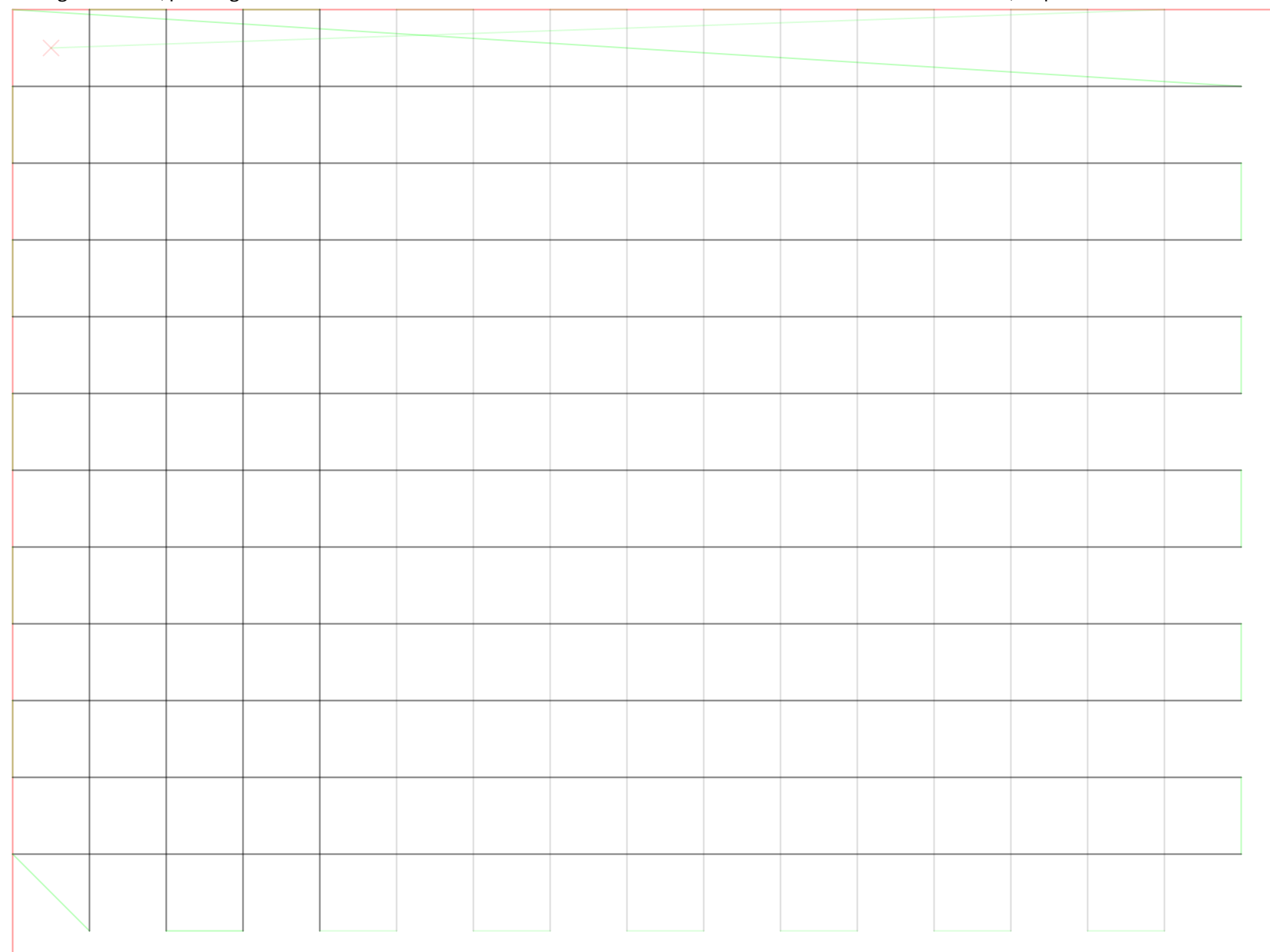

PlotArcadez: Optimiertes Grid

Auch das Zeichnen eines Grids kann optimiert werden. Das spielt etwa bei Vektorscreens auch eine Rolle, bei CRTs nicht. Immer Gerastert: Links,Rechts und so fort.

Hier links-rechts, dann rechts-links etc. Eine Art Band. Sogar die Seiten linien könnten optimal gezeichnet werden beim Zur-nächsten-Line-Gehen!

Der sehr einfache Code dazu:

WeiterlesenZusammensetzspiel [Notiz]

Man könnte die Dinge ziehen, um herauszufinden, was da wohl gemeint ist.

Das (digital) autonome Jugenzentrum: Digitale Games, GameDev-, Cracker-, Demoscene und/oder MediaArt – eigene Regeln in Konsum und Konstruktion oder der SafeSpace [Notiz]

Eigentlich fordert die 80er Jahre Jugend, die nicht schon zufrieden ist mit dem Bestehenden, nichts mehr als eigene MagicCircles, Räume mit eigene Regeln, da soll passieren, was sich diese Jugend/Junge Erwachsenen Wünschen. Der Unwille einfach weiterzumachen, ist vermutlich darum so gross, weil es keine Utopien mehr gibt, weil diese Utopien gerade ausgedient haben zwischen Nationalsozialisten, Konservativen, nicht funktionierendem realexistierendem Kommunismus und sozialer Marktwirschaft (die gegen letzteren in Stellunge braucht wurde). Das System hatte sich verschoben in Richtung Regeln und Markt. Die Jugend wollte ihre eigenen Regeln, eigene Regelwerke, nicht die ausgedienten.

Und so forderten die Jugendliche/Erwachsene im Lokalen neue eigene Regeln. Sie forderten Play-Fields (vom Englischen Play Sandkasten). Orte, wo sie leben konnten, wo ihre Regeln galten. Es war keine Revolution von allem mehr möglich (wie das Sarasin in seinem Buch 1977 feststellt) oder vielleicht sogar gewollt. Es war eher die Idee vom linkslibertären Flecken ‚Hier wollte man in Ruhe gelassen werden, Experimentieren‘. (68 hatte auch nichts gebracht.) Das ist auch der Grund warum es so lokal wurde, das grosse Ganze war nicht mehr zu retten, es sollte noch 10 Jahre gehen bis dann die schlechtest mögliche Alternative die UDSSR das zeitliche segnete. Es war eine analoge Lösung für ein grösseres Problem.

Und denselben Impetus führt aber auch in eine andere Richtung nämlich ins Digitale. Wie die früheren Bewegungen sich ein Medium vereinnahmten – wie etwa den Buchdruck und die Reformation, später die bürgerliche Kultur im Allgemeinen, so nutzte ein Teil der Gesellschaft den Computer als Möglichkeitsraum statt dem Analogen. Hier waren die Regeln frei, die Gesellschaft maximal uninteressiert, der Raum nicht hierarchisiert und ebenfalls eine Regelwelt. Auch hier konnte experimentiert werden – Kommunikationsformen wie Disketten, BBS oder Internet/Telnet, Email später WWW inbegriffen. Hier gab es keinen Widerstand. Das neue Land musste nur gegen das Analoge abgeschottet werden. Möglichst keine Brücken. Selbst der Kapitalismus schaffte es zwar sich auszubreiten, aber auch das führte nicht zur Integration in die Kultur. Der pure digitale Raum bliebt sein eigenes System mit seinen eigenen visuellen Stilen, Kulturen, Sprachen. Wenn die Gamer* , GameDevs* (sie sahen hier ein zukünftiges Einkommen), Cracker* und Demoscenler* hier aussagen: Wir waren die Zukunft und die anderen (Analogen) die Vergangenheit, dann ist das ernst zu nehmen. Es ist ein radikaler Bruch, wie es ihn damals auch der Buchdruck darstellte mit seinem Textprogramm (vgl. Giesecke). Wobei der Buchdruck zu einem mächtigen Instrument der Kritik am System wurde (Stratifizierte Gesellschaft/Kirche) und anschliessend zur Bürgertumswaffe, aber auch Kritik blieb.

Die rein Digitalen (nicht Digitalisierung) nahmen letztlich auch den lokalen Raum ein, einen privatisierten lokalen Raum – den Computer zu hause. Sie versuchten nicht ein neues Kino in der Stadtgärtnerei oder andere Arten von Konzerten oder Gemeinschaft, so sie funktionierten gestützt rein auf das digitale, das war ihr Medium, es gab insofern wenig anzueignen, sondern eher alles neu und anders zu erfüllen (auch wenn man sich in der Musik und bei Plattencovers bediente. Es ist eine eigene Kultur entstanden (wie auch in den AJZs). Sie waren aber gleichzeitig sehr lokal und doch International. Dies mag nicht für alle Communities gleich gelten – etwa UK (wo alles gleichzeitig auch Entwicklermässig sehr lokal war). Gespielt und produziert wurde aber weltweit. Das Digitale machte es möglich, dass sich lokale Grupppen innerhalb einer Stadt wie Basel nicht kannten (Atlantis / Brainstorm)! Denn sie traten nie ‚einer Öffentlichkeit‘ auf, nein sie waren eher bekannt in einer digitalen Community. Das Lokale war im Pur-Digitalen nicht mehr nötig.

Man kann vielleicht mit genügend Fakten eines Tages sagen – was heute eher eine starke Vermutung ist, dass es hier zwei kritische Scenen in der Gesellschaft gab, die ganz bewusst auf neue Regeln setzten, neue Medien suchten (von der Videokamera bis zum Computer), die einen lokaler analoger, die anderen weltweit digitaler. Der konkrete Hintergrund bleibt ein ähnlicher: Regelwerke und damit auch kybernetische Regelwerke.

Idee zum TeleTyper/TeleWriter: BASIC mit OrginalPrint/LPrint [Notiz]

Eventuell liesse sich ein BASIC nutzen, bei dem Print und LPrint wieder auf einen Drucker geht.

Eventuell Nutzung eines Java-Basic-Interpreters oder so?

// ToDo: Ausprobieren hier – https://github.com/munificent/jasic

Baue einen Printer/Lineprinter/Teleprinter/Teletyper 2025 – Versuche

Viele der ersten Spiele waren Spiele für Mainframes mit einem TeleType als Konsole. Das hiess – Eingabe per Schreibmaschine, Übertragung zum Mainframe und Rückgabe der Antwort auf den Teletype. Die interaktive Sprache (BASIC Darthmouth vs FORTRAN – siehe A. Lührmann: ‚Arthur: BASIC was interactive‘ ) etwa lief selbstverständlich zu erst auf nur TeleType-Terminals. Das war damals viel billger als die erst langsam aufkommenden Screens.

TeleType heute

Im vorliegeden Fall soll eine Art TeleTypeTerminal emuliert werden, zum einen, um alte Spiele zu simulieren und zum anderen soll ausprobiert werden, ob es nicht möglich gewesen wäre Actiongames damit zu machen. Siehe dazu, das selbstentwickelte Game LineJewels in BASIC)

Frage

Wie heute also dies simulieren?

Versuch 1: OrginalTeletype

Weiterlesenprint – der Befehl, der wirklich einmal PRINT auf einen Drucker meinte [Notiz]

vgl. dazu LPrint etc.